Читатель Толстов: “Битлз”, конкистадоры и настолки всего мира Вот и август на дворе, дорогие читатели «Читателя Толстова»! У всех заканчивается список книг, отложенных для летнего чтения? Самое время его пополнить новинками из нашего обзора. Изучайте, выбирайте, читайте! КНИГА НЕДЕЛИ Обычно начинаешь читать книгу и ловишь себя на мысли – а, я уже что-то подобное читал. Но книгу педагога и музыканта Линн Хельдинг читаешь с радостью первооткрывателя – многие вещи не просто узнаешь впервые, о них вообще никогда в жизни не думал! Вот, например, что-нибудь слышали о психологии голоса? Линн Хельдинг была перспективной певицей, когда неожиданно стала терять голос, и вместо того, чтобы впасть в панику, пошла в библиотеку, чтобы разобраться в том, как вообще связаны умение человека петь с его психологией. А в итоге написала эту книгу, в которой не так много о музыке (хотя она постоянно служит примером для разных рассуждений самой Линн), сколько о работе человеческого мозга. Нейронаука, когнитивная психология, нейробиология, нейрофизиология, нейролингвистика, эволюционная психология – вот только несколько научных дисциплин, которые Линн Хельдинг рассматривает в своей книге. Почему вообще люди поют и играют на музыкальных инструментах? Как подобное занятие их меняет, как оно меняет их мозг? Есть совершенно потрясающие пассажи. Например, о методах пыток музыкой (есть и такие), когда оказывается, что самыми болезненными для пытаемого становятся детские песенки про динозаврика Барни – потому что, оказываются, они построены на структурах, которые взрослый мозг воспринимает сложно. Или рассказ о девушке, пережившей инсульт, и после занявшейся исследованиями восприятия музыки «изнутри» (до болезни она была довольно успешной пианисткой). Или эксперимент, когда джазового пианиста помещали в томограф и снимали энцефалограмму его мозга во время игры – и выяснялось, что в минуты импровизаций в его мозгу шло внешне хаотичное переключение нейронов между обоими полушариями. Как такое объяснить, скажите, пожалуйста? Книга, надо признаться, несколько перегружена научной, вернее, наукообразной лексикой – например, сама Линн Хельдинг любит на ходу придумывать разные аббревиатуры. Но она показывает нам музыкантов с необычного ракурса, предлагает заглянуть им в мозги, чтобы понять, как сочетается исполнение музыки, когнитивные способности и психическое благополучие. Она рассматривает распространенные мифы о мозге, она рассказывает об исследованиях в области музыкального обучения. Оказывается, ученые до сих пор не пришли к единому мнению, как человек учится музыке, что представляет собой сам процесс обучения – механическое запоминание нотной грамоты или некий процесс «накопления потенциала», как в батарейке? «Музыкальный интеллект» – не просто исследование мозга, а вдохновляющий призыв к артистам развивать эмоции и сопереживание как краеугольные камни цивилизованного общества. Независимо от того, на каком инструменте вы играете или на каком уровне музыкальных способностей играете, эта книга поможет вам по-новому оценить творческую силу разума. Книгу с восторгом восприняли и психологи, и музыканты, «Музыкальный интеллект» стал бестселлером и вот теперь переведен и издан у нас. Как написал один из критиков, «это первая книга о том, как создание музыки меняет наш мозг. Линн Хелдинг рассказывает о последних открытиях в области когнитивной нейронауки, предоставляя бесценную информацию, которая поможет преподавателям передавать знания своим ученикам, а музыкантам всех уровней, от новичков до профессионалов – эффективно практиковаться в своем искусстве. А простым читателям книга подарит множество удивительных открытий». Подтверждаю как простой читатель – именно так и есть. Забавный роман. Сегисмундо Гарсия занимается, по сути, дурацким делом – впаривает людям «безопасное место», продает небольшие модульные бункеры, в которых можно пережить ядерную войну или, скажем, ковид. Сам он прекрасно отдает себе отчет, что никакой защиты его бункеры не обеспечивают, но ему важен не результат, а сам процесс впаривания ненужной вещи разным людям. Роман построен как дневник самого Сегисмундо, где он рассказывает о своих коммерческих поездках, и постепенно становится понятно, что «Безопасное место» – не про похождения неудачливого жуликоватого коммивояжера, а про отношения между людьми, про умелую эксплуатацию их страхов, желания чувствовать безопасность, обрести опору в жизни. Сегисмундо имеет отца и сына, которые, как и он, занимаются такими же жульническими бизнесами. «Безопасное место» – роман об обществе, насмерть перепуганном эпидемией ковида и том, как некоторые люди наживаются на этих тревогах. Отличный пример умелого использования приема «ненадежного рассказчика» -Сегисмундо боится проблем с законом, понимая, что он занимается, в общем, не вполне хорошим делом, потому постоянно что-то не договаривает, темнит, скрывает. Но для читателя его исповедь становится поводом задуматься о своих ценностях и морали, способных (или нет) обеспечить островок безопасности в постоянно меняющемся мире Автор книги Лев Лурье – один из самых известных исследователей петербургской истории, возможно (я не так много читал других авторов, пишущих о Петербурге), самый авторитетный и уж точно не откажешь ему в занимательности. Его книга – не туристическая история Северной Пальмиры, а именно история как научная дисциплина, последовательность фактов и событий. Чем еще отличается эта книга – там много пишется о людях. Есть истории знаменитых петербуржцев разных эпох, есть рассказанные (всегда к месту) городские анекдоты, но больше всего мне понравился фрагмент о петербургском обществе. Извините за пространную цитату, но надеюсь, что она убедит вас в необходимости прочесть книгу: «Существовал Петербург высшего света: балы у графини Клейнмихель в костюмах Бакста, скачки в Красном Селе, балетные триумфы Анны Павловой, псовая охота, интриги при дворе. Была прослойка тех, кто приехал в столицу в погоне за счастьем и чинами и мечтал однажды войти в высший свет. Они посещали скейтинг-ринг, цирковые представления, увеселительные театры. Петербург профессоров и политических деятелей занимали думы о судьбе Балкан, составление списков членов идеального русского правительства, внимательное изучение экономических процессов. Богемный и студенческий Петербург стоял в очереди за билетами на гастроли Московского художественного театра, устраивал благотворительные творческие вечера в пользу политических арестантов и ссыльных, печатал революционные листовки на гектографе. Представители огромного крестьянского Петербурга — ярославцы, костромичи, тверичи — встречались друг с другом на рождественской службе в церкви или где-нибудь по дороге в Апраксин двор на Чернышевом мосту. Они мечтали либо о возвращении в родную деревню, либо о покупке собственной лавки. Купеческий Петербург жил ежедневной газетой, еженедельной церковью, пасхальными и рождественскими подношениями полиции, горделивыми приездами на родину в деревню и редкими посещениями Александринского театра. Столичных солдат занимали тяжелые казарменные думы о том, возвратиться ли по окончании службы в родные места или остаться официантом ресторана или даже управляющим домом. И наконец, мрачный пролетарский Петербург, исполненный чувства собственного достоинства, читал газету «Правда», отдавал детей получать образование в городском училище, иногда ходил в народный дом на концерты Федора Шаляпина и был исполнен ненавистью к непосредственному начальнику, владельцу завода и царю. С социальной точки зрения российская столица того времени — плавильный котел, в котором ингредиенты чудом не смешивались». Первое издание книги вышло в 2006 году, и книга крайне примечательная – первое в биографической серии «ЖЗЛ» жизнеописание русского святого. А ее автор Николай Борисов давно известен читателям серии «Жизнь замечательных людей». Он написал для серии биографии Ивана Великого, одного из самых «непроявленных» русских царей, в известности уступающему своему внуку Ивану Грозному. И биографию Михаила Тверского – самое полноценное исследование жизни небесного покровителя Твери. Сергий Радонежский – один из величайших русских святых, просветителей, подвижников, Радонежский чудотворец,благословивший князя Дмитрия Донского на битву на Куликовом поле. Жизнь Сергия не ограничивалась стенами Троицкого монастыря. Николай Борисов доказывает, что его герой был одним из крупнейших политических деятелей своей эпохи. Но что именно мы о нем знаем? Не так много? Автор, глубоко понимая русское Средневековье, показывает нам не только личность и деятельность своего героя – он восстанавливает подлинную, а не агиографическую биографию Сергия Радонежского. Безусловно, «Сергий Радонежский» – одна из лучших книг в серии «ЖЗЛ», когда через жизнь человека мы больше узнаем о прошлом своего Отечества. Переиздание (причем сама по себе книга австрийского писателя Бруно Шульца событие – его последний раз издавали чуть ли не в советское время) книги писателя, которого критики ставят в один ряд с Францем Кафкой, Марселем Прустом, называют первооткрывателем магического реализма, обращают внимание на то, что именно Шульц, несмотря на то, что он написал совсем немного, является одной из важнейших фигур европейского литературного модернизма. Вообще удивительный феномен, что именно Австо-Венгерская империя, самое благополучное и уютное государство Европы перед первой мировой войной, породило столько писателей и мыслителей, размышлявших над крушением Европы, над падением западной цивилизации – от того же Кафки и Ярослава Гашека до Леопольда Захер-Мазоха и Зигмунда Фрейда. Бруно Шульц занимает в этом ряду далеко не последнее место. В его текстах время – лабиринт, город можно читать как книгу, а детство превращается в волшебную сказку. «Коричные лавки», вышедшие в 1934-м, до сих пор читаются с волнением. Как будто сквозь детские воспоминания сквозит ощущение постепенного тлена и распада, и страшная судьба самого автора (Бруно Шульц погиб во время еврейского погрома, защищая незнакомую ему семью от нацистов). Поскольку Ринго Старру недавно исполнилось 85, решил поздравить всех битломанов, напомнив об одной из лучших (а, пожалуй, и лучшей) биографии «Битлз», изданной у нас четыре года назад. Но книгу, я проверял, до сих пор можно приобрести на маркетплейсах. Книга Крейга Брауна завоевала какие-то премии, присуждаемые произведениям, написанным про «битлов», но я бы сказал, что ее главное достоинство в другом. Перелопатив гору уже написанных до него книг, Крейг Браун сосредоточился на «второстепенных героях» истории «Битлз», о которых другие исследователи почти не писали – и через истории этих персонажей описание блистательной карьеры ливерпульской четверки выглядит, поверьте, фантастически. Вот, скажем, некто Джимми Никол. В 1964 году накануне австралийских гастролей Ринго Старр заболел тонзиллитом, его срочно заменили на ударника Джимми Никола, который целых десять дней, пока Ринго не выздоровел, был настоящим «битлом»! И даже на какую-то секундочку все подумали, что он так и останется. Но нет: Ринго вернулся, Никол пытался делать карьеру, не преуспел и спился. Или музыкант Воген, участвовавший в сессии записи песни A Day in the life за три недели до своей смерти. Ему было 85 лет, и он приходился внучатым племянником Чарльзу Дарвину, в доме которого жил в детстве – то есть «битлы» благодаря ему оказались на расстоянии одного рукопожатия от создателя эволюционной теории. Или дантист, впервые угостивший Джона Леннона ЛСД, и впоследствии популярный галлюциноген оказал гигантское влияние на творчество группы. Не говоря уже о подробном рассказе о битловской параферналии – счетах, черновиках, записках, сочиненных собственноручно «битлами», за которые коллекционеры сегодня платят бешеные деньги. Реально бешеные: бумажка со словами All you need is love, которую Леннон держал перед собой на записи, ушла с аукциона за миллион долларов. Потрясающая книга. Вроде бы все уже знаешь о «Битлз», ан нет, оказывается. Благодаря книгам Виталия Пенского (а я читал их все, и эта книга, например, вышла в замечательной исторической серии «Новейшие исследования отечественной истории») я узнал, что Иван Грозный был не только кровавым упырем на троне, но и исключительно одаренным полководцем. При том, что широкие читательские массы вряд ли что знают о ключевой битве с крымскими татарами при Молоди в 1572 году, или о Полоцкой войне, результатом которой стал разгром Великого Княжества Литовского. Разгром не только военный, но и политический, надолго отодвинувший Литву на глухие задворки европейской истории. Пенской великолепно описывает даже не саму войну, а всю эту рутину, подготовку, сборы. Как формировали войско, как готовили артиллерию, как отправились в поход, как все работало – тащить с собой в поход за тридевять земель огромные тяжеленные пушки (которые и обеспечили победу в штурме Полоцка – как только гигантские ядра стали разбивать крепостные стены, гарнизон разбежался). А уж само описание боевых действий читается взахлеб! Виталий Пенской в обзорах «Читателя Толстова» появляется не в первый раз (совсем недавно писал о его книге об Иване Грозном), и каждая новая книга – настоящий шедевр, истинное читательское наслаждение. Всем рекомендую. Американский историк чрезвычайно тщательно, добросовестно и скрупулезно подошел к исследованию не самой известной страницы истории – истории Коминтерна. Сегодня уже мало кто помнит, что такое Коминтерн. Организацию официально распустили в 1943 году, а когда-то именно Коминтерн (сокращение от «Коммунистический Интернационал») влиял на европейскую политику примерно так же, как сейчас влияет, не знаю, НАТО. Коминтерн создал Ленин как организацию, целью которой было осуществление мировой революции. Считалось, что если в России большевики смогли победить, то и в других странах такое возможно. В Коминтерн входили политики левых взглядов из самых разных стран, он практически открыто продвигал свою политику, смещая или тараня правительства в разных государствах – выставляя своих кандидатов на выборах, а нередко устраивал провокации и даже теракты. Кермит Маккензи отмечает, что Коминтерн не был сборищем авантюристов, а организацией людей идейных, убежденных коммунистов, готовых идти на смерть ради своих идей. И поэтому автор тщательно изучает не столько историю Коминтерна, сколько эволюцию тех идей и взглядов, которые он выражал, рассказывает о сложных отношениях Коминтерна с другими политическим партиями, с международным коммунистическим движением и пытается найти ответ на вопрос, почему именно после первой мировой войны идеи Маркса и Ленина стали настолько популярными. Чтение сложное, но для понимания того, что происходило в политической жизни нашей страны сто лет назад, весьма полезное. Интересные воспоминания Павла Дмитриевича Долгорукова – представителя стариннейшего дворянского рода, крупного политического деятеля начала 20-го века, одного из лидеров земского движения в России, основателя Конституционно-демократической партии («кадетов»). Долгорукову есть что вспомнить – ему было суждено оказаться в самом эпицентре политических событий в России, он был депутатом Госдумы, убежденным монархистом. Но в 1916 году, когда на фронте и в тылу начался развал, стал постепенно отходить от своих взглядов. Он подробно описывает последние месяцы перед революцией и первые годы в эмиграции. Долгоруков был человеком безусловно отважным: он ездил на фронт в попытке остановить развал армии. Он несколько раз сидел в тюрьме. Он ожидал расстрела в камере смертников Петропавловской крепости. После гражданской войны он несколько раз нелегально переходил границу, пытаясь бороться с большевиками единственно доступным ему оружием – словом и убеждением. Книга его воспоминаний вышла в Европе в 1925 году (нынешнее издание приурочено к столетнему юбилею этих воспоминаний), а всего через два года во время очередного нелегального посещения России он был арестован и расстрелян в числе 20 заложников, так советская власть отомстила за убийство в Европе советского дипломата Войкова. Конкистадоры, испанские завоеватели, покорившие государства Центральной Америки после ее открытия, в XV-XVII веках, по-прежнему остаются загадкой, непонятным феноменом в истории человечества. Как так получилось, что горстке испанских авантюристов удалось хитростью, интригами практически разрушить гигантские цивилизации майя, ацтеков и инков, существовавших не одну тысячу лет? Кто были эти люди – Эрнан Кортес, Франсиско Писарро, Диего Альмагро, почему их деяния даже сейчас, спустя пятьсот лет, снова и снова становятся предметом исследования историков? Хэммонд Иннес написал подробное и яркое историческое исследование, повествующее об истории испанских завоеваний в Центральной и Южной Америке, о жизни и деятельности предводителей испанских конкистадоров, о тайнах древней культуры инков и ацтеков — коренных жителей Центральной и Южной Америки. На эту тему написано уже много (в том числе и в «Читателе Толстове» не первая книга о конкистадорах), но книга Хэммонда Иннеса заслуживает внимания. Уже второй роман Фульвио Эрваса, итальянского писателя, автора атмосферных детективов со смешным главным героем, инспектором Стуки, который предпочел бы попивать кьянти на террасе отеля в своем курортном городке Тревизо, но каждый раз что-то случается, чтобы отвлечь Стуки от его прекрасного досуга. Вот и сейчас наводнение вымыло на участке местного фермера загадочный скелет, а потом кто-то начинает разбрасывать в кафе фотокопии страниц из интимного дневника некоей Алисы, исчезнувшей десять лет назад. А что если скелет и есть Алиса? Вот и местная прорицательница говорит, что, конечно, именно она. А Стуки помимо расследования приходится то и дело отвлекаться – то выгуливать собачку Арго, то хлопотать гормонально неустойчивого племянника Микеланджело. И совершенно не ожидает, что за всеми этими бытовыми мелочами скрывается удивительная история любви и предательства – любви, которая, как и говорится в названии книги, растворится в воде. Совершенно летний, курортный детектив – расслабленный, знойный, атмосферный, но вместе с тем действительно детектив, в полном соответствии с жанром. Красивый (и небольшой, за вечер можно прочесть) роман о дружбе-не дружбе супружеской пары молодых английских этнографов, которые в поисках редких диалектов валлийского языка в 1938 году (важная деталь, через год начнется мировая война) приезжают на крошечный остров где-то у северного побережья Англии, и обнаруживают сначала мертвого синего кита, выброшенного на берег, а после – молодую местную девушку Манод. Эдвард и Джоана приехали из большого мира, Манод живет на острове всю жизнь. Они совершенно разные, Манод восхищается, какие красивые пуговицы на блузке Джоаны, та отмахивается – я и так надела в поездку что похуже. На тонких несоответствиях, непонимании выстраивается картина контраста, конфликта между двумя образами жизни, встрече людей, которые как будто с разных планет, и они пытаются сблизится, понять друг друга. А мертвый кит становится как бы метафорой перемещения в другой мир, к которому ты никогда не сможешь приспособиться (Манод мечтает уехать с острова, но не может – домашние хлопоты, младшие сестры), и скорее всего погибнешь. Очень чуткий, тонкий, эмоциональный роман, выстроенный на одних полутонах, красивая история о взрослении, родине, чужбине и том, что «там хорошо, где нас нет». Японскую писательницу Банану Есимото называют основательницей нового жанра, который (вполне условно) лучше назвать «подростковым хоррором». Вот меланхоличная Мария, молодая женщина, которая много лет работает администратором частного отеля в маленьком городке на побережье. И вот ее двоюродная сестра Цугуми, дочь-подросток владельцев отеля. В детстве Цугуми страдала от множества болезней, родители были уверены, что она вот-вот умрет. А она выросла и превратилась в редкостную красавицу – и редкостную стерву одновременно. Цугуми невыносима, она гадкая, агрессивная, злобная, и ей нравится быть такой. Вдобавок она живет в ежедневном ожидании своей внезапной смерти, к ней просто так не подойдешь, чтобы не нарваться на грубость или что похуже, но Мария как-то научилась терпеть ее дьявольский характер. И они неожиданно становятся подругами. «Цугуми» – крайне увлекательная и невероятно трогательная (если не обращать внимания на дикие выходки главной героини) парадоксальная история дружбы двух изгоев. Потому что и Мария – незаконнорожденная дочь, у которой мало шансов вырваться из своего социального круга, и Цугуми – обреченная девочка, обладающая умом, харизмой, талантом – только кому оно все нужно. И вот Цугуми влюбляется – и переворачивается не только ее маленький мир, но и мир ее единственной подруги Марии. Банана Есимото придумала феерическую, головокружительную историю, и неслучайно именно «Цугуми» считается ее лучшим произведением, которое наконец-то перевели и издали у нас. Еще одна новинка от писателя из Японии. Герметичный детектив, где все происходит в ограниченном пространстве с небольшим набором участников – в общем, все как вы любите. «Хотите свожу вас в одно интересное местечко?», спрашивает Юи своих друзей, бывших однокашников, которые приехали к нему в гости в загородную виллу в отдаленной местности. Кто ж не хочет-то. И вот они все идут-идут-идут и оказываются близ загадочного бункера, построенного еще в годы войны с неведомыми целями. А поскольку уже темнеет, похоже, что им придется провести в бункере всю ночь. Но тут землетрясение, выход из бункера заваливает гигантским валуном. Да еще обнаруживается, что ночью одного из присутствующих убили. Единственный шанс спастись – обмотать цепями валун, запустить лебедку и постараться выбраться наружу. Как водится, самый очевидный вариант оказывается одновременно и самым опасным. Простой, но динамичный триллер, где ужасы постоянно нагнетаются (истерика у девушки, лебедка не включается, с нижних этажей начинает поступать вода из грунтовых пластов). В общем, всем понравится. В какой-то степени незаменимая книга для пляжного или дачного досуга. В ней собраны 91 игра, причем игры самого разного, скажем так, содержания – есть круговые, есть военные, есть логические, есть парадоксальные,.. Разные, в общем, есть. Особенность большинства игр – они не требуют сложного реквизита. Все, что найдется под рукой: камушки, шишки, листки бумаги, дощечки и прочий скарб. Можно сыграть, например, в древнюю корейскую игру ниот, а можно – в такую же древнюю патолли, в нее еще ацтеки играли. Попутно приводятся сведения о происхождении той или иной игры. Кто бы мог подумать, что множество настольных игр придумали христианские миссионеры – они таким образом приобщали дикие племена, указывали им через игру путь к истинной вере. Триктрак, более известный у нас как нарды, вообще родом из Древнего Рима. Римские императоры азартные игры запрещали, можно было играть только один день в году, в праздник Сатурна, покровителя играющих. Но его, разумеется, никто не слушал, поэтому игры и дошли от античности до наших дней. Кто такой Элайджа Уолд? Американский культуролог, который исследует малоизвестные страницы истории рок-музыки. И новая его книга посвящена событию, о котором большинство даже самых продвинутых меломанов в лучшем случае что-то слышали. Вечером 25 июля 1965 года на фестивале фолк-музыки в Ньюпорте выступал Боб Дилан, к тому времени – один из наиболее перспективных молодых исполнителей фолка, американской народной музыки. В тот вечер Дилан вышел на сцену с электрогитарой и в сопровождении аккомпанирующего состава музыкантов. Они заиграли блюз, и Дилан, чтобы перекричать грохот электрических гитар, не пел, а вопил в микрофон. После этого концерта поклонники Дилана разделились на два лагеря. Большинство считало Боба Дилана ренегатом, предателем высоких идеалов народной американской музыки. Меньшинство полагало, что артист имеет право на подобные эксперименты. В любом случае тот вечер в Ньюпорте кардинально изменил и карьеру самого Дилана (он стал одним из наиболее известных рок-музыкантов), и музыкальную историю Америки. Элайджа Уолд написал книгу, в которой постарался заглянуть за кулисы, чтобы понять, какие процессы и какие обстоятельства привели американский фолк к трансформации в американский рок. |

|

|

|

|

|

|

|

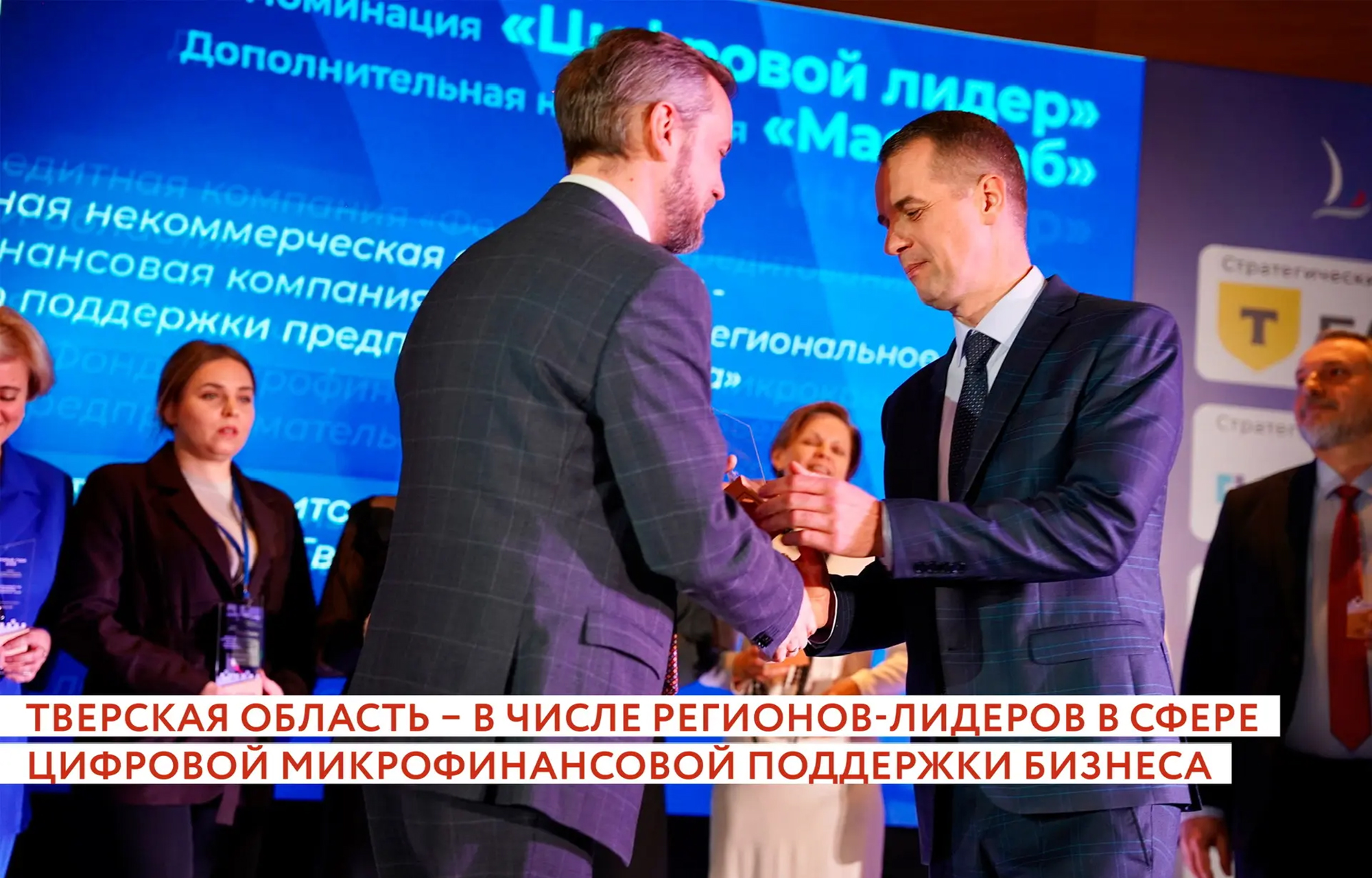

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:

|

Опубликовано вчера в 19:37

|

|

Опубликовано вчера в 18:26

|

|

Опубликовано вчера в 20:23

|

|

Опубликовано вчера в 17:29

|

|

Опубликовано вчера в 17:45

|

|

Опубликовано вчера в 18:17

|

|

Опубликовано вчера в 17:15

|

|

Опубликовано вчера в 17:19

|

|

Опубликовано вчера в 18:00

|

|

Опубликовано вчера в 18:11

|

|

Опубликовано вчера в 18:26

|

|

Опубликовано вчера в 18:31

|

|

Опубликовано вчера в 15:49

|

|

Опубликовано вчера в 16:26

|

|

Опубликовано вчера в 16:32

|

|

Опубликовано вчера в 16:55

|

|

Опубликовано вчера в 14:59

|

|

Опубликовано вчера в 15:43

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:

07.12.2025 в 15:05, просмотров 157

07.12.2025 в 08:36, просмотров 155

07.12.2025 в 14:15, просмотров 140

07.12.2025 в 10:11, просмотров 135

07.12.2025 в 09:27, просмотров 120

07.12.2025 в 16:11, просмотров 120

07.12.2025 в 10:20, просмотров 118

07.12.2025 в 09:35, просмотров 115

07.12.2025 в 12:10, просмотров 113

|

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

|