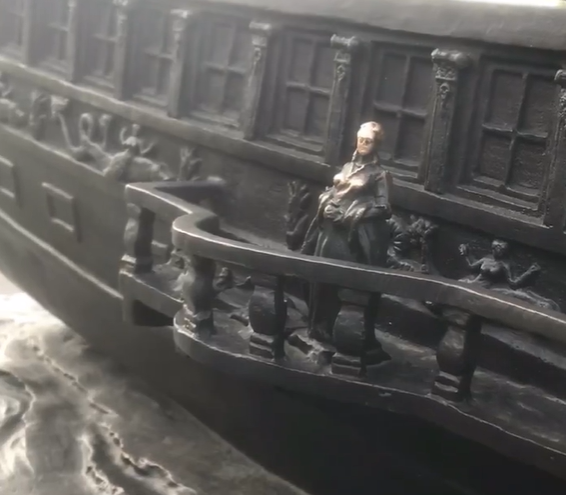

Читатель Толстов: Трамп, крейсер “Аврора” и текст Достоевского «Читатель Толстов», книжный блог, на этой неделе празднует девятый день рождения! 18 августа 2016 года первый обзор вышел на сайте иркутского портала «Байкалинформ», а с марта прошлого года вы читаете обзоры самых актуальных книжных новинок на платформе «Топ-Тверь». Хочу еще раз поблагодарить всех читателей, и, как всегда, пригласить узнать о самых интересных новинках. Изучайте, выбирайте, читайте! КНИГА НЕДЕЛИ 18 августа исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия Стругацкого – известного советского писателя, старшего из творческого тандема братьев Стругацких, созданного им вместе с братом Борисом Стругацким. Братья Стругацкие – один из самых привлекательных феноменов советской литературы, создатели уникального творческого наследия, авторы популярных научно-фантастических романов, которые в большинстве своем не утратили актуальности и занимательности и спустя десятилетия после смерти самого Аркадия Стругацкого (его не стало в 1991-м). При этом в книге несколько раз упоминается о сомнениях, которые терзали самого Аркадия Стругацкого – он не был уверен, что их книги будут читаться через 30 лет, что они чересчур «привязаны» к советской эпохе. Ничего подобного, время расставило все по местам. Стругацких не просто продолжают читать (за исключением разве что самых ранних романов) – их активно обсуждают, переводят, экранизируют. Вот только что пришло сообщение о съемках экранизации романа «Отель «У погибшего альпиниста». Писательница Марианна Алферова решила воссоздать творческий путь Стругацких, используя их рабочие дневники, переписку, воспоминания людей, которые пересекались с братьями на разных этапах их писательского пути. В книге очень важные моменты – это воспоминания самих братьев о том, как создавались, задумывались, переделывались их самые известные произведения. Ведь биография писателя — это, прежде всего, его творчество. Сам Аркадий Стругацкий в 1987 году говорил в интервью: «Человечество, по-видимому, ждет очень сложное, очень противоречивое будущее. И если мы въедем в это будущее на уровне мышления, тормозящего развитие, то мы не выдержим — ни конкуренции с западом, ни борьбы за существование человечества. Я имею в виду не только войну. Экология, наркомания, разврат, отвратительное потребительство — вот это все очень страшно. Так что, как говорится, будем драться!». Но не менее занимательными (хотя это довольно жуткое, признаюсь, чтение) стали в книге многочисленные эпизоды борьбы Стругацких с советской цензурой. Их романы продирались в печать с многочисленными изъятиями, поправками, вычеркиваниями, когда даже в самых безобидных вещах партийные цензоры усматривали крамолу, скрытые намеки, «неконтролируемые ассоциации», как это объяснялось на внутрипартийном жаргоне. Таких «неконтролируемых ассоциаций» в произведениях Стругацких великое множество – даже «отредактировав сосну до гладкости телеграфного столба», их романы становились событием для умного и взыскательного читателя. У Аркадия и Бориса Стругацких была разная человеческая судьба, они даже жили в разных городах (Аркадий в Москве, Борис – в Ленинграде). Но литературная судьба писателя Братья Стругацкие оказалась удивительно счастливой. Побывав (уже на излете советской эпохи) на конвенте фантастов в Европе, они узнали, что их творчество популярно не только в Советском Союзе, но и практически во всем читающем мире. Наверно, если бы Стругацкие появились в другой стране, они бы достигли куда большего уровня всего – популярности, доходов, благосостояния… Но это были бы совсем другие писатели. Поэтому книга Марианны Алферовой – дань уважения великому писателю XX века Братьям Стругацким. Американский классик Дэн Симмонс написал множество великих романов (один фантастический цикл «Гиперион» чего стоит!), но вот роман о писателе Эрнесте Хемингуэе оставил сложное впечатление. В 1942 году писатель предложил создать летучий отряд по выявлению и уничтожению немецких подводных лодок, и с азартом погрузился в эти шпионские игры. Мы узнаем эту историю от Джо Лукаса, отставного агента ФБР, который в те годы получил задание шпионить за «Папой», как называли Хемингуэя в секретных отчетах спецслужб. Лукасу удалось проникнуть в ближайшее окружение писателя, который всерьез рассчитывал потопить немецкую субмарину с борта своей яхты «Пилар». «Колокол по Хэму» интересен описанием повседневного военного быта, как в Гаване (которая еще не стала столицей коммунистической Кубы, а была таким «задним двором» американской цивилизации, где клубились агенты всех разведок и проходимцы всех мастей). Симммонс, видимо, честно пытался написать приключенческий захватывающий роман, где великий писатель охотится за немецкими субмаринами (и не исключено, что именно эта охота подсказала ему сюжет «Старика и море», за который Хемингуэй получил Нобелевскую премию). Но получается не очень. Хотя мастерство не пропьешь – если читать «Колокол по Хэму» как необычную писательскую биографию, это вполне читабельный роман. Но, увы, далеко не лучший у Дэна Симмонса. Качественное исследование британского историка и политолога, посвященное тому, как видоизменялась природа конфликтов в международных отношениях начиная с самой ранней истории. Политические элиты разных государств поначалу предпочитали решать противоречия путем войн, но постепенно формировалась двухуровневая система международных отношений, где свои интересы государства решали более бескровными способами – через торговые войны, введение пошлин, дипломатические переговоры. Это, по мнению Пола Келли, сформировало и особую «политическую мораль», когда лидерам приходится лгать – и своим геополитическим партнерам, и собственным избирателям – и от того, насколько убедительно они это делают, зависит в том числе и их эффективность как политиков. Есть немало интересных наблюдений. Например, идея философа Монтескью, что древние государства стремились избегать войн тем, что развивали торговлю, заводили роскошные королевские дворы – мол, монархи будут соревноваться друг с другом в роскоши, а не выяснять отношения на полях сражений. В итоге связь между государствами укрепится, потому что взаимная торговля и переток капитала способствует миру. Как видим, опыт нашего времени показывает, что это совсем не так. Историк и старший научный сотрудник Института русского языка Петр Дружинин обращается к теме творчества Достоевского с неожиданного ракурса – изучить первые издания книг писателя, насколько последующие версии отличались из-за цензурных, редакторских вмешательств, и как эти изменения отражалась в творчестве и повседневной переписке самого писателя. Тема на самом деле не то чтобы малоизученная, но практически не интересовавшая предыдущих исследователей. В истории издания произведений Достоевского встречаются сюжеты поистине детективные – вплоть до того, что сам писатель, получив на руки экземпляр очередной своей книги, обнаруживал в них многочисленные изъятия, и вообще они настолько отличались от первоначального замысла, что он даже не упоминал о них. Автор совмещает текстологические разыскания с историко-библиографическими, фокусируясь на бытовании текстов, их цензурной истории и публикации: в этом контексте рассматривается судьба «Записок из Мертвого дома», повести «Двойник», журналов «Эпоха» и «Время», а также романа «Идиот». Необычный исторический роман – о средневековой женщине-медике, получившей свое имя в честь мускуса, одного из самых распространенных лекарственных средств. «Медицина требует мужества, просто мужества» – эти слова уже пожилая Вирдимура говорит коллегии судей, которые должны решить, давать ли ей, незнатной женщине, лицензию на врачевание. И попутно рассказывает о своей жизни: борьбу ее отца против эпидемии тифа, одиночество после его исчезновения, неутомимые исследования книг, которые остались после него, обвинения в колдовстве… И историю дружбы с другом детства Паскуале, который вернулся из путешествия по Востоку, постигнув тайны восточной медицины. Вирдимура – историческое лицо, это была первая женщина-врач на Сицилии, получившая диплом еще в 1367 году, когда комиссия в Палермо дала ей право врачевать, за ее самоотречение, за ее исследования эпидемии тифа и чумы и за особую преданность обездоленным, слабым и заброшенным людям. В романе очень интересно описываются представления о медицине той эпохе – тут вам и предрассудки, и суеверия, и колдовство, и алхимики, и удивительная поэзия, и настоящие подвижники вроде врача Урии, исследующего свойства специй, растений и наблюдающего за движением светил. Роман предлагает размышления о подлинном смысле медицины и, в частности, о том, чтобы быть врачом во времена, не самые благоприятные для врачебной науки. Очень интересная книга – скорее, даже не путеводитель по петербургским кладбищам, а словарь культурных терминов, связанных с миром погребальных ритуалов. Почему на надгробиях изображают греческие буквы, звезды, виноградные лозы и, конечно, корабли, черепа и ангелы, и что это все означает? Вот, например, про клейма, которые в изобилии встречаются на старинных надгробиях: «В советское время клейм на надгробиях не ставили, да и незачем было. Изделия из штучных превратились в типовые, обезличились. Если только бюст или скульптуру для надгробия изготавливал на заказ именитый скульптор — тогда он мог поставить свою подпись на изделии. В настоящее время на кладбищах появляются потрясающие надгробия, которые с полным правом можно назвать произведением искусства, и вместе с этим возвращается традиция подписывать работу, указывая имя мастера или мастерской». Что особенно завораживает – каждая «словарная статья» иллюстрируется снимками самых разных могил, на которых можно увидеть тот или иной элемент. Книга, таким образом, становится не просто познавательным источником о мемориальной культуре современного Петербурга, но и фотоальбомом, богато иллюстрированным и невероятно увлекательным для чтения. Эта книга, написанная профессором экономики Чикагского университета, в 2010 году получила премию как лучшая деловая книга в США. Рагурам Раджан предлагает необычный взгляд на социальные и экономические процессы, которые сегодня происходят в мире. Он рассматривает общество, у которого есть три фундаментальные опоры – государство, рынки (бизнес) и собственно само общество. И в последние годы баланс между этими «опорами» явно нарушен. Экономисты выясняют отношения между государством и бизнесом, не обращая внимания на социальные проблемы и общественную повестку. А это чрезвычайно опасно, утверждает Раджан. Потому что экономика в современном мире – это, скорее, социоэкономика, которая должна «увязывать» экономические теории и повседневной социальной практикой. Политическая власть и экономическое сообщество склонны пренебрегать нуждами и запросами со стороны населения – и примеров тому автор приводит множество. В итоге мы можем прийти к новому балансу, новой расстановке сил, в котором интересы людей будут подчинены соображениям государственной власти и крупного бизнеса. Раджан предлагает переосмыслить отношения между рынком и гражданским обществом и выступает за возвращение к укреплению и расширению прав и возможностей местных сообществ как противоядию от растущего чувства безысходности. «Терри Тайсу нравилось убивать людей. Вот так вот просто. Ладно, может, «нравилось» — не совсем подходящее слово. Сейчас ему за это платили, и притом платили неплохо. Только интерес, на самом-то деле, был вовсе не в деньгах». Невозможно не прочитать роман, который так начинается, верно? И нам, видимо, нужно готовиться к тому, что в России издадут все произведения Джона Бэнвилла, ирландского писателя-детективщика. Первое из них, «Снег», вышло совсем недавно, «Читатель Толстов» писал о нем. «Апрель в Испании» – продолжение романов из цикла о детективне-любителе Квирке, патологоанатоме из Дублина. Обладая совершенно сверхестественной проницательностью и острым умом, Квирк отдыхает на курорте в испанском Сан-Себастьяне, пьет свой ежедневный аперитив в кафе и вдруг видит женщину, которая, по всем признакам, давно должна быть мертва. «Апрель в Испании», завершающий роман из цикла о Квирке, только притворяется детективом. На самом деле это такой экскурс в политическую историю Ирландии, построенный на описании сложных перипетий, которые для самого Квирка являются личными переживаниями, он не столько расследует, сколько погружается в свои воспоминания. Джону Бэнвиллу, оказывается, в этом году исполнится 80, а писать детективы он стал совсем недавно – хотя именно за детективный цикл о Квирке и его приятеле инспекторе Стаффорде ему дали Букеровскую премию. Отличная идея. Книга как авторская экскурсия (автор выбирает только то, что сам сочтет интересным), построенная как прогулка по главной улице Петербурга, от Александро-Невской лавры (с посещением некрополя) до Адмиралтейства. Прогулка получится неспешной, длиной в целую книгу, потому что почти возле каждого здания на Невском автор будет останавливаться и излагать какую-нибудь примечательную историю, байку, исторический сюжет, связанный с этим зданием. Вот улица Ивашенцова – вы знаете, кто такой Ивашенцов? Известный питерский врач, профессор, его как раз на Невском сбил автомобиль, когда он спешил на службу в Боткинскую больницу. А вот бывшая пересыльная тюрьма на Константиноградской – тюремное заведение с самыми либеральными порядками, здесь даже проводились шахматные турниры среди заключенных. А вот, обратите внимание, гостиница «Северная» – в одном из ее номеров в 1904 году взорвался террорист Покотилов, готовивший бомбу для покушения на министра Плеве (Плеве потом все равно взорвали). А в доме №47 когда-то был популярный винный погребок, где подавали знаменитые пунши, но погребок славился тем, что там за стойкой подавал эти самые пунши приказчик, сочинявший чудовищно плохие стихи. И заходившие в погребок поэты дарили ему рифмы и образы для стихотворений, за что приказчик мог налить им бесплатной выпивки. А вот здесь находилось (еще в давние времена, Пушкин сюда заходил) кафе «Доминик», в котором подавали загадочное блюдо «эскаллис» – особым образом приготовленную курицу, которая по вкусу напоминала рыбу. И много чего еще, буквально на каждом шагу. Берите книгу, отправляйтесь гулять по Невскому. История знаменитого крейсера «Аврора», написанная на основе многочисленных архивных документов. С момента, как морское ведомство задумало построить этот корабль, как и кто выбрал ему название (вы удивитесь), какой славный боевой путь прошел этот крейсер, который вошел в историю тем, что 25 октября 1917 года совершил холостой выстрел из шестидюймового носового орудия в сторону Зимнего дворца, где заседало Временное правительство. Это было сигналом к началу всеобщего восстания, которое потом назовут Великой Октябрьской революцией. А вот враги революции потом пытались команду «Авроры» отравить, передав на борт кашу с крысиным ядом для экипажа. А еще писали, что «Аврора» стреляла не холостым, а боевым зарядом, на что команда крейсера опубликовала специальное воззвание, где объяснила, что если бы они пальнули по Зимнему боевым, от дворца ничего бы не осталось. И так далее, много интересного, и тем более – масса неизвестных фактов о легендарном крейсере. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей российского ВМФ. Неожиданный выбор личности для биографической серии. Альберт Лиханов, известный советский писатель, в 1987 году стал инициатором создания Детского фонда (сегодня эта организация носит название «Российский детский фонд»), и посвятил развитию фонда, созданию обширной программы помощи детям всю оставшуюся жизнь. Его называли «рыцарем детства», и Советский детский фонд (СДФ) действительно много сделал: появился НИИ детства, Детский фонд стал первой организацией, отправившей 42 тонны гуманитарных грузов в разрушенный землетрясением Спитак, СССР при активном участии Лиханова ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка, благодаря медицинским программам фонда десятки тысяч детей-инвалидов получили слуховые аппараты, появилась программа «Детский диабет» и еще много чего было сделано. Альберта Лиханова можно с одинаковой уверенностью называть и правозащитником, и общественным деятелем, и выдающимся гуманистом нашей современности. Оставаяь при этом писателем – выходили его новые романы, собрания сочинений, фильмы по его произведениям… Книга о таком человеке, безусловно, украсит биографическую серию «ЖЗЛ». К сожалению, описания самой горячей (и наиболее близкой к нам по времени) фазы палестинско-израильского конфликта, начавшегося в октябре 2023 года, и продолжающегося до сих пор, в книге канадского историка Нила Каплана нет. Но зато в его глубоком исследовании, которому сам Каплан, по его признанию, посвятил более полувека (он начал заниматься этой темой еще во время Шестидневной войны 1967 года), есть куда более важные и серьезные открытия. Каплан обратился к истории – почему возникла историческая область Палестина, как она выстраивала отношения с другими странами, какие государства существовали на протяжении нескольких веков этой истории. И, соответственно, он рассказывает историю Израиля – начиная с зарождения сионизма как политического движения, и постепенно, постепенно, с описанием всех сложных дипломатических и геополитических обстоятельств, сопровождавших создание первого в мире еврейского государства. В итоге мы получаем в книге как бы две истории, вернее, концептуально изложенную историю взглядов арабов и евреев на конфликт, который беспрестанно тлеет и за последние десятилетия уже несколько раз перерастал в военное противостояние. О многих вещах, которые рассказаны в книге, массовый читатель имеет самое приблизительное представление. Поэтому всем, кто интересуется историей Ближнего Востока, можно предложить книгу Нила Каплана как безусловно профессиональный, компетентный и серьезный труд. Издательство почему-то решило сменить оформление книг, выходящих в серии «Проза Маши Трауб» – теперь корешки на полках диссонируют с более ранними ее книгами. А это, не поленился посчитать, 47-й роман в этой серии. Раз уже столько книг вышло – значит, у прозы Маши Трауб есть несколько тысяч преданных читателей, и это заслуженно, потому что пишет она неизменно хорошо. В новом романе главный герой по имени Савелий (но в маленьком городке на границе Франции и Италии, где он живет, его зовут Саулом) получает от хозяина квартиры, которую он арендует, разрешение разобрать коробки со старыми письмами, дневниками, бумагами, некогда принадлежавшими его дальней родственнице. И погрузившись в чтение девичьих альбомов начала прошлого века, в изучение пожелтевших писем, Саул неожиданно обнаруживает то почти детективную историю, то полный мелодраматизма любовный сюжет. Окружающие его люди – соседи, торговцы на рынке, знакомые – активно вовлекаются в это разглядывание чужой и давно закончившейся жизни, и постепенно их жизни тоже начинают изменяться. Сложный, причудливый и вместе с тем какой-то жизнетворческий роман, я бы сказал – новая ступень в творчестве Маши Трауб, потому что прежде настолько многослойных, построенных на неочевидных влияниях романов она еще не писала. Всем рекомендую. Дебютный роман Лены Бурковой в прошлом году моментально стал сенсацией и попал в номинанты литературной премии «Ясная Поляна». «Так громко, так тихо» — это история о девушке, которая ненавидит свою работу, и эта ненависть причудливо раскрашивает ее тусклую жизнь. Отличные зарисовки офисной жизни, почти гоголевские персонажи, изображенные броско, узнаваемо, со всеми трещинками, — видимо, ненависть, сублимированная в писательское творчество, способна творить чудеса. И если первый роман Лены Бурковой был о ненависти, новый, «И было это так» – история о Боге. Который является главной героине то в образе курчавого подростка, то превращается в умудренного мужчину средних лет, то в старика. Он отправляется с главной героиней в путешествие, летит с ней в самолете, бродит по горам, заглядывает в храмы (и очень недоволен обстановкой, там слишком жесткие скамейки), гуляет по берегу моря… Ну, а главная героиня рассказывает Богу всю-всю-всю свою жизнь, и, в общем, чем-то этот Бог похож на Карлсона, вымышленного друга, которого от одиночества создают в своем воображении одинокие девушки. Поэтичный, стильный, написанный еще в такой «пасторальной» манере текст. Не роман, конечно, небольшая повесть. Того, что в России появится биография Трампа, следовало ожидать. Трамп – самая яркая и экстравагантная звезда на нашем политическом небосклоне. И хотя на президентство он заходит уже во второй раз, о его личности, привычках, прошлом мало что известно. Вернее, все знают, что Трамп – из бизнеса, и отец его был бизнесменом, и сам Дональд Фредович сколотил состояние на недвижимости, но вот как именно? Нам повезло, что за биографию Трампа взялся Алекс Громов – один из лучших, на мой взгляд, авторов хорошего научпопа, в «Читателе Толстове» я писал о его книгах «Открывая СССР» и «Советские коммуналки». У Громова есть замечательное умение излагать, казалось бы, довольно скучные вещи, но придавать им динамику, занимательность, отыскивать какие-то забавные детали. Казалось бы, кто не уснет от описания того, что представлял собой рынок недвижимости в США в 70-е годы? А Громов превращает рассказ о нем в настоящий бизнес-триллер. Или вот – как Трамп изобретал всякие штуки, чтобы сэкономить на налогах: «Долгое время была популярна практика вывода квартир из-под ограничения арендной платы путем их объединения. Превращение квартиры со стабилизированной арендной платой и квартиры, которую можно сдавать «по рынку», превращало всю ставшую более просторной квартиру в такую, на которую ограничение не действует. Часто и объединение двух льготных квартир в одну позволяло вывести жилплощадь из-под ограничения. Это явление было прозвано «франкенштейнинг» – если вспомнить, то персонажа романа Мэри Шелли сшили из кусков». Алекс Громов характеризует своего героя как человека образованного, целеустремленного, харизматичного, но вместе с тем хитрого, опасного и непредсказуемого. Очень, очень полезная книга (даже при том, что о Трампе мы каждый день слышим по сто раз). Этот роман когда-то выходил в России, лет 15 назад, теперь переиздается в новом переводе с замечательной серии скандинавской прозы «Нордбук». Хатльгрим Хельгасон – один из самых известных современных исландских писателей, трижды лауреат Исландской национальной премии, в той же серии «Нордбук» выходили его романы «Шестьдесят килограммов солнечного света», «Автор Исландии», «Читатель Толстов» писал о них. Потому что Хельгасон – удивительный писатель, умеющий в простых сюжетах, и в образах своих, скажем так, не самых выдающихся персонажей выразить и историю Исландии, и ее менталитет, и культуру… В этом смысле «Женщина при температуре тысячу градусов» показательный для Хельгасона текст. Старая женщина по имени Хербьёрг Бьёрнссон, одиноко живущая в гараже где-то на окраине Рейкьвяивка, понимает, что скоро умрет, и подводит итог своей жизни. Она не просто какая-то исландская старушка, ее дед был первым президентом Исландии, и сама Хербьерг прожила весьма бурную жизнь. Вот и сейчас на коленях у нее ноутбук, а в кармане граната – и это не просто так. Потому что у женщины за жизнь скопилось немало и недоброжелателей, и завистников, и открытых врагов. В чем фру Бьернссон видит и свою вину – «мне всегда было тяжело общаться с людьми, которым не приходилось перешагивать через мертвые тела». У главной героини образная речь, она очень едко высмеивает жизнь современной ей Исландии, она меняла мужей, рожала детей, но вот на закате жизни осталась в одиночестве в заброшенном гараже и теперь готовится отправиться в крематорий, где встретит огонь в тысячу градусов – но такой же огонь клокочет до сих пор в ее душе. Книг о том, как похудеть – миллион. А вот книг о том, как закрепить свой вес и сделать так, чтобы лишние килограммы больше не возвращались, мало. И Анна Синицкая берется рассказать об этом, используя случаи из клинической практики, которые она собрала за последние десять лет. Перед нами разворачиваются истории женщин, которые по тем или иным причинам не смогли удерживать под контролем свои пищевые привычки. Вот девушка, которая находится в сильной эмоциональной зависимости от отца, и «заедает» свои проблемы. Вот молодая жена, неспособная отказать своей армянской свекрови в ежедневных чаепитиях со сладкими булочками. Вот молодая карьеристка, которая после неосторожного замечания мужа садится на предельно жесткую диету – и кончается тем, что ее выносят с совещания в голодном обмороке. За каждой историей следует предельно честный и обстоятельный психологический разбор, а потом – некоторые важные советы, практики, приемы и методики. Хорошее построение книги – каждая читательница (а читать эту книгу будут, скорее всего, исключительно женщины) может прикинуть ту или иную «историю из жизни» на себя и понять, как ей следует действовать. |

|

|

|

|

|

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:

|

Опубликовано 31 минуту назад

|

|

Опубликовано 33 минуты назад

|

|

Опубликовано 32 минуты назад

|

|

Опубликовано 54 минуты назад

|

|

Опубликовано сегодня в 12:36

|

|

Опубликовано сегодня в 12:49

|

|

Опубликовано сегодня в 12:09

|

|

Опубликовано сегодня в 09:51

|

|

Опубликовано сегодня в 10:32

|

|

Опубликовано сегодня в 11:10

|

|

Опубликовано сегодня в 11:25

|

|

Опубликовано сегодня в 11:32

|

|

Опубликовано сегодня в 11:33

|

|

Опубликовано сегодня в 11:49

|

|

Опубликовано сегодня в 10:34

|

|

Опубликовано сегодня в 11:02

|

|

Опубликовано сегодня в 11:23

|

|

Опубликовано сегодня в 10:07

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:

20.08.2025 в 15:08, просмотров 198

20.08.2025 в 19:02, просмотров 185

20.08.2025 в 17:36, просмотров 182

20.08.2025 в 16:29, просмотров 179

20.08.2025 в 20:27, просмотров 167

20.08.2025 в 21:44, просмотров 159

20.08.2025 в 19:21, просмотров 142

вчера в 12:44, просмотров 137

20.08.2025 в 20:53, просмотров 135

20.08.2025 в 15:48, просмотров 121

вчера в 17:02, просмотров 118

|

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

|