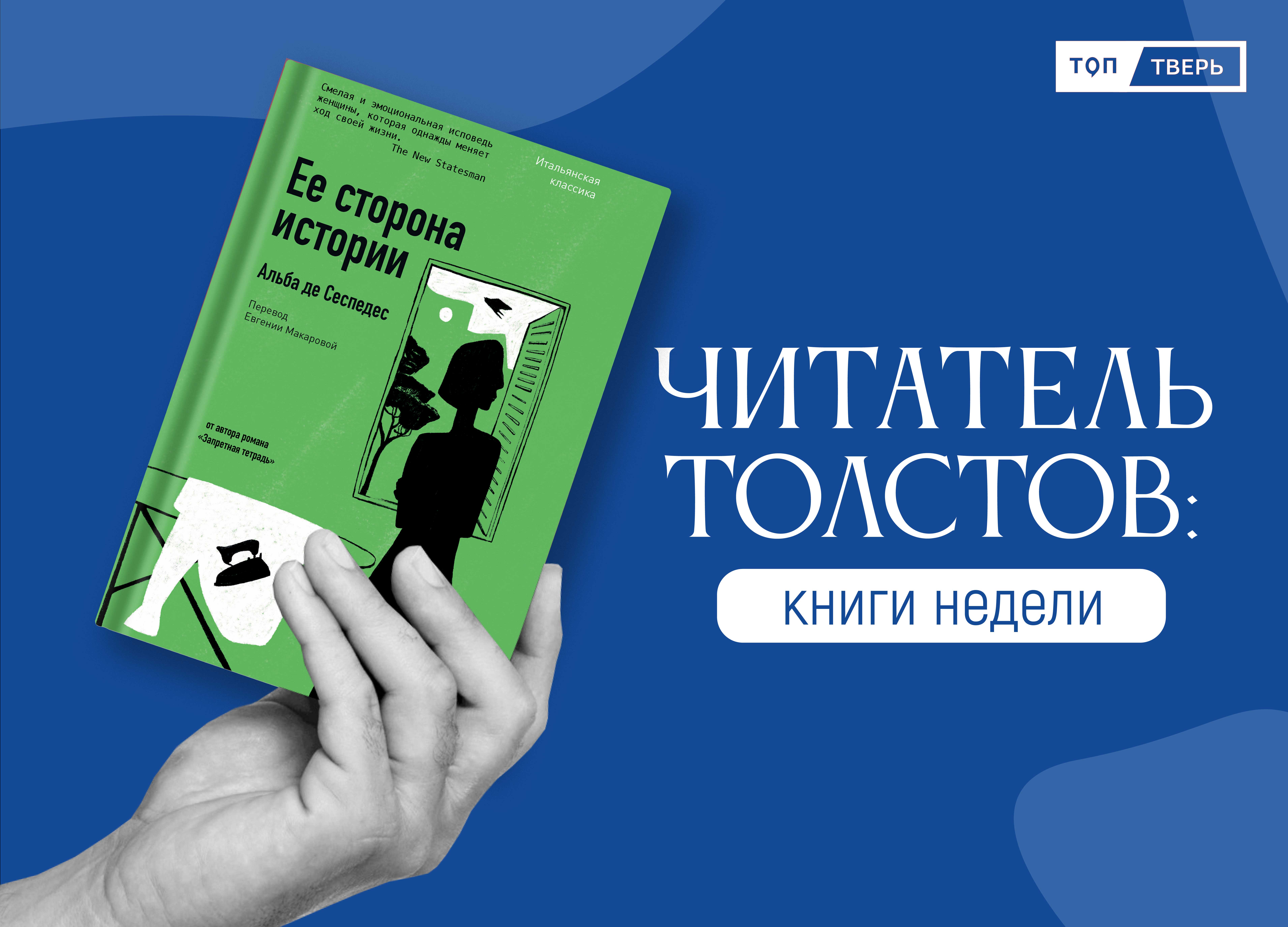

Читатель Толстов: жуткая свекровь, маньяк в городе и тайны известных магазинов «Читатель Толстов» напоминает: вы читаете книгу, которая, может быть, покажется вам случайной, проходной, обычной. А потом выяснится, что именно эту книгу назовут классикой нашего времени, и по ней читатели будущего будут судить о том, какими были мы. Так что внимательно изучайте, выбирайте и читайте книги в нашем новом обзоре! КНИГА НЕДЕЛИ В начале года «книгой недели» (самой примечательной книжной новинкой) в обзоре «Читателя Толстова» уже становился роман итальянской писательницы Альбы де Сеспедес «Запретная тетрадь». А вообще Сеспедес – женщина, как принято говорить, интересной судьбы. Она родилась в аристократической семье Бертини, выросла, окончила университет, вышла замуж (по большой и взаимной любви) за кубинского дипломата Сеспедеса, потом начала писать книги и взяла фамилию мужа своим литературным псевдонимом. Сеспедес всегда была ярой сторонницей левых идей, боролась за права женщин. За это в годы войны ее книги при Муссолини были запрещены, а сама Сеспедес, невзирая на дипломатический статус, дважды сидела в тюрьме. После войны уехала из Италии, поселилась в Париже. Но часто ездила на родину мужа, на Кубу, где ее книги стали очень популярными. Более того – среди ее поклонников сам Фидель Кастро! Эта дружба с коммунистическими кубинскими издателями привела к тому, что книги Сеспедес в Европе не шибко издавались, не продвигались, она была такой «персоной нон грата». Но еще при жизни (а умерла она в 1997 году) к ней пришло мировое признание. Оказалось, что идеи современных феминисток давно сформулированы в романах Альбы де Сеспедес. Такова «Запретная тетрадь», написанная в 1950-е. Отзывы об этой книге впечатляют: «эмоциональная сила дневника и глубина психологического романа», «мощный голос женской души, пробуждение годами дремавшей внутренней жизни». Главная героиня Валерия – обычная женщина: скучный муж, неинтересная работа, двое стремительно взрослеющих и отдаляющихся детей. Типичная женщина послевоенной Европы: добродетельная, внимательная, но неспособная ни к бунту, ни к протесту. Жизнь идет своим чередом, но что-то не так, что-то томит Валерию. И вот она покупает толстую тетрадь, в которую решает записывать свои мысли и разные факты своей повседневной жизни. И эта «запретная тетрадь» становится для Валерии пространством личной, внутренней свободы. Только наедине со своими записями она может быть собой, такой, какой она себя считает. И вот выходит еще один роман Альбы де Сеспедем, «Ее сторона истории». Снова главная героиня – обычная женщина, рассказывающая свою историю. Алессандра, которую дома зовут Санди, выросла в Риме в 1930-е годы, в состоятельной семье. Жених Алессандры ушел на фронт (уже началась вторая мировая), попал в плен, письма от него перестали приходить. И тут она встречает Франческо, влюбляется в него, они женятся, но сразу после свадьбы что-то заканчивается. А вокруг война – комендантский час, светомаскировка на окнах, агенты и полицейские. И Алессандра не понимает причин охлаждения к ней мужа, хотя после окажется, что Франческо – один из руководителей антифашистского подполья, за которым охотится контрразведка. «Ее сторона истории» превращается в повествование, где причудливо смешана любовь, подозрения, мысли женщины, чувствующей себя отвергнутой, война, смерти (которые все называют «плохие новости»), предательства, ревность, политика… «Эта книга — история великой любви и преступления. Когда я писала ее, то не знала, чем все закончится. Но в ту пору я безоговорочно верила в вечную любовь», ‒ говорила о своем романе Альба де Сеспедес. Роман, основанный на опыте самой Альбы де Сеспедес, представляет собой точное и вневременное изображение женской судьбы, глубоких переживаний, полных яростной и неизбывной силы. К российскому читателю книги Альбы де Сеспедес приходят с большим опозданием, но не приходится сомневаться, что их заметят, прочтут и запомнят. Воспоминания князя Георгия Евгеньевича Львова – депутата Госдумы, еще дореволюционной, и даже первого председателя Временного правительства (премьером он пробудет всего четыре месяца, потом его сменит Александр Керенский). Но в своих мемуарах Львов совсем мало пишет о своей государственной и политической карьере – почти вся книга посвящена его детству в имении в Тульской губернии, где он вырос. И в этом отношении его воспоминания становятся невероятно познавательным и интересным очерком жизни российской провинции в конце 19 века. Как складывались отношения помещиков с крестьянами, как жили русские деревни, какие там были промыслы (по-нынешнему – бизнесы). Масса интересных сюжетов – например, как занимали деньги друг у друга. Хуже всего было просить взаймы у богатых крестьян, они разбогатели совсем недавно (один, например, поднялся на том, что собирал ржавые гвозди) и каждую копейку считали. А другой получил в наследство алмаз для резки стекла, поехал в Петербург и сделал состояние на том, что резал стекла под заказ. На скопленные деньги построил кирпичную избу. Но поскольку строил ее, экономя на всем, изба получилась сырой и холодной, и разбогатевший крестьянин прожил там совсем недолго и помер. В общем, классные воспоминания, всем советую прочесть. Очень необычная тема для книги, написанной практикующим психологом. В оригинале она называется Presence, «Присутствие», и это, на мой взгляд, более точное название. Каждый из нас когда-то обнаруживает рядом с собой присутствие кого-то или чего-то, необъяснимое ощущение, что рядом находится какая-то сущность, дух, бесплотный призрак. И книга посвящена именно этим «ощущениям присутствия». Которые, скорее всего, когда-то породили, например, религию, когда эти ощущения объясняли присутствием незримых предков, ангелов, духов-хранителей. В более рациональные времена этот феномен объясняли галлюцинациями. Бен Олдерсон-Дэй постарался рассмотреть эту тему с разных сторон. Например, когда у людей не хватало слов, чтобы описать эти странные встречи-посещения, они придумали мистическую литературу, рассказы о призраках. И вообще вопросов, связанных с феноменом «присутствия», много. Как, скажем, они отражаются в разных языках и культурах? Где заканчивается зябкое мимолетное ощущение присутствия чего-то постороннего (потустороннего) – и где оно превращается в психическое расстройство? А вот, скажем, роботы, искусственный интеллект – у них есть что-то подобное, их посещают «ощущения присутствия»? И главное – насколько исследование «присутствия» актуальны для профессионального психолога, часто ли психологам приходится с этим сталкиваться? Книга, пожалуй, многословная, часто уходит от темы, но в целом это довольно познавательное чтение. Кэтрин Мэнсфилд — новозеландская писательница и мастер короткой прозы, сама себя считала последовательницей и ученицей Чехова. Но в истории литературы осталась как автор модернистских рассказов с детективной подкладкой. Мэнсфилд умерла в 1923 году в возрасте 34 лет, она ушла из жизни практически на пороге мировой славы, потому что ее произведения сильно повлияли, например, на Агату Кристи и на других мастеров остросюжетного жанра. И уже больше ста лет книги Кэтрин Мэнсфилд переиздаются, и каждое новое поколение читателей открывает для себя эту удивительную писательницу, ее произведения, ее трагическую судьбу. «Вечеринка в саду» – один из самых известных сборников Мэнсфилд, вышедший еще при ее жизни. Это коллекция из десяти коротких историй, действие которых происходит в Новой Зеландии, Англии, на французской Ривьере (там до первой мировой войны был популярный курорт). Главные темы – любовь, смерть, одиночество, загадочный и непостижимый ужас, сокрытый в каждой минуте нашего повседневного существования. Это истории о противоречивости жизни, разочарованиях и и повседневных радостях. Она действительно была хорошей писательницей, Кэтрин Мэнсфилд. Переиздание книги известного советского публициста и историка быта Анатолия Рубинова неслучайно вышло в каталоге издательства «ИРК», аббревиатура расшифровывается как «Издательство редких книг». Книга действительно редкая, лет 15 назад она выходила в издательстве «НЛО» (там же выходила еще одна книга Анатолия Рубинова, «История бани»), и с тех пор не переиздавалась. Это не такое частое явление, когда пишут историю не городов, не улиц, не отдельных даже домов, а именно магазинов. Москва всегда была центром торговли, а где торговля – там азарт, а где азарт – там преступления. Но книга Рубинова – не о криминальной истории. Она о знаковых, символических торговых заведениях – как они создавались, развивались, какие сюжеты, человеческие драмы и общественные конфликты с ними связаны. Вот знаменитый «Елисеевский», вот ГУМ, а вот «кремлевка», который не совсем магазин, но тем не менее. Расцвет и крах империи купцов Елисеевых, многовековая история Верхних Торговых рядов на Красной площади и вся правда о магазине, которого никто никогда не видел и в котором во все времена можно было найти почти все, – эти фразы похожи на выкрики уличных продавцов утренних газет, богатых сенсационными материалами. Предлагаемая книга и вправду наполнена увлекательными историями и неожиданными сведениями о «Елисеевском» и кремлевских магазинах – пространствах, которые обросли легендами и слухами, детективному расследованию которых посвящена эта книга. Хорошо, что ее переиздали. Книга о легендарном редакторе Джудит Джонс, женщине, которая работала в издательстве «Кнопф», вела довольно скромную и незаметную жизнь, но уже после ее смерти стало понятно, что Джонс совершила настоящую революцию в издательством бизнесе. Во-первых, она долгое время оставалась единственной женщиной-редактором в исключительно мужском мире американского книгоиздания. Во-вторых, она первой заметила и убедила своих начальников издать книги Сильвии Плат, Джона Апдайка, Энн Тайлер, которые стали живыми классиками, а дневник Анны Франк, редактором которого также была Джудит Джонс, переиздается до сих пор. Но самое важное достижение Джонс, по мнению Сары Б. Франклин, написавшей о ней книгу – это издание массовых кулинарных книг. Тогда считалось, что кулинарные книги – это что-то такое эксклюзивное, изысканное, чтение для богатых, у которых есть время покупать дорогие продукты и тратить время на приготовление блюд. Джудит Джонс убедила боссов, что кулинарные книги пригодятся каждой домохозяйке. Именно она нашла Джули Чайлд, написавшую книгу о французской кухне – и эта книга, как сейчас считается, произвела настоящую революцию в жанре книг о гастрономии. Книги, над которыми работала Джудит Джонс, были своего рода формой тихого сопротивления, утверждения женских прав не только в домашнем быту, но и в общественной жизни, и в литературе. Очень интересное чтение. Очень интересная биография Николая Булганина, одного из почти забытых вождей советского периода истории. Несмотря на то, что Булганин добился высоких государственных постов и маршальских звезд на погонах, в истории всеохватной славы ему достичь не удалось. В его жизни как-то так получалось, что стоило ему добиться очередной высокой должности, обстоятельства складывались не в его пользу, а политическая фортуна изменяла. «Булганин был в пристяжных, сбоку от магистральной исторической славы. Тем не менее отнюдь не в тени, как хотели бы его представить конкуренты и завистники. Он был по правую руку от главного действующего лица на разных ступенях политической иерархии советского времени», пишет о нем Евгений Шишкин, дебютант в биографической серии «ЖЗЛ». В годы Великой Отечественной войны Николаю Булганину довелось быть членом Военного совета на фронтах, которыми командовали Жуков, Конев, Рокоссовский; в 1957 году Булганин фактически стал вторым человеком в системе советской власти, но опять что-то пошло не так. «Человек из рода старообрядцев, захвативший в свою биографию и капитализм с царизмом, и сталинизм с индустриализацией, и Великую Отечественную войну, и познавший под конец карьеры, что такое опала…Всяк человек политики не прост и не одномерен. Главное — чтобы он служил своему Отечеству и приносил ему благо. Иначе о нем не стоит и говорить. О Николае Александровиче Булганине говорить стоит». Джорджо Агамбен – наверно, самый веселый философ современности. Я до сих пор помню его книгу «Высочайшая бедность» (16+), где он остроумно объяснял, почему христианское монашество, создавшее собственные правила жизни, оказалось самым прогрессивным классом в средневековой жизни, но спасовало, как только появился капитализм, который предлагал не принципы, а деньги. Потом вышел («Читатель Толстов» писал об этой книге) «Пиноккио. Философский анализ», где Агамбен увидел сюжет детской сказки о деревянном мальчике как скрытую притчу о масонстве или как историю католицизма (все мы, в сущности, являемся обрубками полена, предназначенного в топку, спасутся только те, кто совершает добрые дела – примерно так). В этот раз Агамбен взялся исследовать жизнь немецкого поэта-романтика 18 века Гельдерлина. Его привлекло то обстоятельство, что жизнь Гельдерлина оказалась разделена на две равные части, два периода, оба по 36 лет. В первые 36 лет Гельдерлин был самым известным поэтом, властителем умов, европейской знаменитостью. А потом – щелкнуло у него что-то в голове и вторые 36 лет Гельдерлин прожил в чужих домах, совершенно не интересуясь происходящим вокруг, и на все вопросы произносил одну фразу – «в моей жизни сегодня ничего не случилось». Джорджо Агамбен увидел в этой жизни важный философский аспект, когда один и тот же человек проживает сначала как фигура общественная, а потом (с теми же навыками и талантами) – как лицо частное (глубоко несчастное, следует добавить). Даже если вы равнодушные к немецкой романтической поэзии и знать не знаете, кто такой Гельдерлин, книгу Агамбена следует прочесть – она написана лихо, остроумно, с присущей этому автору интеллектуальной свободой. Немецкий писатель Себастьян Фитцек отличается завидной плодовитостью – впрочем, новые его романы в России не выходили уже года два. Фитцека очень не любят критики и ревнители общественной морали за тот запредельный уровень насилия, которым он насыщает свои романы. При этом сам писатель в интервью утверждает, что никакого там сверхнасилия у него нет, все именно так как в жизни, и сюжеты своих романов он берет из реальной полицейской хроники. Вот и «Дорога домой» такая же. «Дорога домой» – так называется телефонная полицейская служба, куда может позвонить любая женщина, которая боится возвращаться домой в темноте, и диспетчер немедленно свяжет ее с волонтерами или городскими службами, которые помогут ей добраться до дома. А между тем в городе орудует маньяк, который охотится как раз за одинокими женщинами, в недобрый час отправившихся домой в одиночестве. А потом главный герой, диспетчер службы, получает звонок от Клары, которая считает, что за ней кто-то следит. Но позже выясняется, что Клара не звонила в «Дорогу домой» – а кто тогда? Сюжет, который завязывается как нелепая служебная ситуация, постепенно разворачивается в повествование об охоте на маньяка. И Фитцек, конечно, великолепно играет с читателем. Он сначала ведет его одним путем, потом резко меняет направление – и так несколько раз. Больше говорить не буду, чтобы обойтись без спойлеров. Но роман добротный. Поразительная книга, очень люблю такие истории, когда из некоей экономической ситуации вырастают антропологические и даже философские обобщения. Тем более об этой истории я прочитал впервые. В 2010 году, когда большая часть мира еще не оправилась от кризиса 2008 года, правительство небогатой страны Македонии, бывшей когда-то частью социалистической Югославии, решило немного заработать. Оно объявило о запуске масштабного и дорогого строительного проекта «Скопье-2014». По замыслу властей Македонии, предполагалось построить несколько тысяч современных домов в столице страны Скопье, а вложенные инвестиции обещали дать хороший доход. Однако вскоре выяснилось, что «Скопье-2014» превратилось в машину для отмывания криминальных денег, в первую очередь доходов албанской наркомафии, а сама Македония – в черную дыру в европейской экономике, в столицу тех самых «темных финансов». Фабио Маглиотти, итальянский антрополог, исследует не собственно саму эту финансовую аферу, а как эта идея появилась, и как масштабный проект отражал и самосознание чиновников и бизнесменов, еще недавно расставшихся с социалистическими идеями, и прекраснодушные романтические ожидания македонских политиков и общественных деятелей. Это головокружительная история честолюбия, корысти, обмана и провала, но прежде всего – это история страны, которая захотела одним прыжком превратиться в преуспевающую европейскую благополучную державу, но что-то (многое) пошло не так. Поучительная – особенно для нас – история краха перспективного бизнес-проекта, в котором участвовала целая страна. Тоже книга про деньги и финансы – а точнее, захватывающее повествование о том, как люди становились богатыми. Книг об этом уже написано и издано немеряно – потому что богатые являются весьма привлекательными общественными фигурами. Их привычки, их семейные отношения, их роскошные (или аскетические) жилища, их повадки и манеры, но прежде всего – истории их капиталов. Гвидо Альфани взял подзаголовком книги цитату из средневекового трактата, где богатых называли «богами среди людей» – и построил свой рассказ о богатых и сверхбогатых людях Запада на том, что люди состоятельные, успешные – они не совсем люди, а именно что возвышаются над всеми прочими. Книга вышла в проекте «Лед», что предполагает некоторую, как бы сказать, философскую концепцию истории богатства, но философии тут, прямо скажем, немного. Зато есть интересные исторические аналогии (автор рассматривает историю богатых семей за последнюю тысячу лет). Например, богатые за эту тысячу лет практически не изменились в своем поведении, в том, как они выстраивают отношения с обществом. Соответственно, и отношение общества к богатым также осталось примерно таким же, каким было тысячу лет назад. Ими восхищаются, на них смотрят снизу вверх, их побаиваются – и, если глубоко копнуть, не особенно любят. Тому есть политэкономические причины: чем больше в обществе становится богатых (а их с каждым поколением становится больше), тем неохотнее они вносят в общее благо, занимаются благотворительностью или помогают бедным. Потому что за последние примерно двести лет изменились представления о справедливом распределении общественных благ – об этом в книге Гвидо Альфани тоже есть интересные рассуждения. Но в целом книга довольно проходная. Это не совсем книга, а такой роскошный фотоальбом с массой редких фотографий, но и тема, и текст могут показаться вам интересными. Ровно 70 лет назад, в 1955 году, была создана Советская антарктическая экспедиция, целью которой было освоение Антарктиды, строительство полярных станций и вообще научное исследование «ледяного материка», о котором тогда еще знали очень немного. Советский Союз к тому же был наследником великих полярных исследователей, открывших Антарктиду. Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, за которыми к далеким антарктическим берегам отправились экспедиции Михаила Сомова, Владимира Корта, Алексея Трёшникова и Евгения Толстикова. Но тогда, в 1950-60-е, советские исследователи Антарктиды были участниками гигантской мегаэкспедиции, в которой участвовали экспедиции из 60 стран! К концу 50-х годов научные отряды достигли самых труднодоступных и суровых мест нашей планеты. Были составлены карты побережья Антарктиды и многих ее внутренних районов. Повысилась безопасность судоходства и точность метеорологических прогнозов. Появились но вые данные о земной атмосфере, ее взаимодействии с Мировым океаном, об эволюции климата Земли, о влиянии космических излучений на нашу планету. Значительная часть этой работы была выполнена советскими исследователями. Им достался самый сложный и наименее исследованный район Восточной Антарктиды, где ураганные ветры и жесточайшие морозы способны уничтожить все живое. В книге много рассказано о том, как готовилась экспедиция. Такой, например, факт: чтобы вывезти в экспедицию топливо, нужно было в милиции получить разрешение на открытие склада ГСМ. Начальник экспедиции пришел в милицию, подал заявку, а там написано: «место расположения склада – неизвестно» – и нарисована карта с белыми пятнами. Милиция хоть и не сразу, но дала такое разрешение. И таких историй в книге много. Наверно, необходимо предупредить: книга довольно жутковатая. Блогер Вера Тарасова решила опросить читателей блога и попросила их прислать какие-нибудь забавные истории об отношениях читательниц со своими свекровями. И разверзлись бездны ада – ей стали присылать такие истории, что волосы на голове шевелятся. Оказалось, что связь «невестка (жена сына) – свекровь (мать сына)» – это связь кровавая, политая слезами, пропитанная унижением, агрессией и ненавистью. Вера Тарасова решила разобраться, почему такая проблема, почему свекрови стараются извести своих невесток, гнобят их кто во что горазд (это не повсеместно, но довольно часто). Итогом этих изысканий, в которых принимали участие семейные психологи, юристы, правоохранители и еще разные люди, стал сначала курс Веры Тарасовой, а на основе курса уже написана эта книга. Здесь очень много реальных историй, порой настолько жутких, что в них сложно поверить. Но вместе с ними есть и множество полезных советов. Как наладить отношения со свекровью; или как, например, разорвать отношения, если они становятся слишком токсичными; чем отличаются нарциссические свекрови от психопатических. Откуда они вообще такие берутся – ну и многое другое. Всем, у кого есть подобные проблемы в семье, читать обязательно. Будьте осторожнее с книгами французского философа и писателя Лорана Гунеля. Он везде рекомендуется как автор таких сложных философских романов, где герои переживают глобальные мировоззренческие кризисы. Может сложиться впечатление, что это чуть ли не Достоевский, но увы. Гунель пишет вполне, на мой вкус, массовые книжки, где философия присутствует в гомеопатических дозах. Хотя для кого-то и это может показаться откровением. Гунель берет некую проблему и превращает ее в сюжетное произведение. Например, если существует идеальное общество, как оно может выстроить отношения с другими обществами, не такими идеальными? Дэвид Лиснер, амбициозный и молодой исследователь, живущий в сверхгармоничном обществе, идеальном мире, который дает все возможности для развития и благополучия. И ему поручают отправиться в другую страну, где как раз все неидеально, потому что тамошнее общество презирает все принципы гармонии. Нужно найти там наследницу одного социолога, который недавно умер, но успел сделать важное открытие (которое, как вы уже догадались, может уничтожить гармоничный и идеальный мир). Дэвид – продукт своего общества, и ему предстоит общение с девушкой, выросшей ну если не в подворотне, то нахватавшейся там соответствующих манер. Как всегда у Лорана Гунеля, перед нами увлекательный роман с красивой и умной философской изнанкой – про право принимать решения, про внутреннюю свободу, про столкновение цивилизаций и все такое прочее. Читаем. Вот с этим писателем никак не могу определиться – нравится он мне или нет. Потому что книги Хейга в магазинах стоят и на полках с детской литературой, и на взрослых. И сам он такой, никогда не поймешь, где он серьезно, а где дурака валяет. У него есть отличные книги (изданные, кстати, в том же «Лайвбуке», что и новый роман писателя, хвала им за это и почет). Например, «Планета нервных», такое исследование природы депрессии. Или «Последняя семья на Земле» – вроде бы нормальная семейная сага, но рассказанная шотландским лабрадором, семейным любимцем. Или (мой любимый роман у Хейга) «Как остановить время» – в школе уроки истории ведет человек, который живет на свете уже много-много лет, его друзья (Шекспир в том числе) давно умерли, а он вот что-то застрял во времени и рассказывает своим ученикам не по учебнику, а по собственным воспоминаниями. «Эти странные Рэдли» тоже причудливо придуман. Это семейная сага (ставим крестик, жанр такой любят читатели), но только семья – вампирская. Вернее, они решительно порвали с вампирским прошлым, ведут тихий образ жизни, обычные обыватели. Но дети растут, еще не зная, что они прирожденные вампиры, и когда-то им придется об этом рассказать… Жутко смешной (и жуткий и смешной) роман, с хорошим таким сатирическим зарядом в адрес провинциальной Британии, с непростыми этическими проблемами (как сажать за стол родственника-вампира, который не избавился от своих привычек?). Хейг все-таки отличный, хотя далеко не все его книги мне нравятся. Достаточно взглянуть на обложку, там фото мальчика в кепке, одетого по военной (послевоенной) моде – и сразу становится понятно, о чем эта книга. Начало 50-х, советская постылая действительность, маленький Горка вместе с семьей переезжает в отдельное жилье. А жить ему предстоит в квартире, устроенной в конюшне женского монастыря (бывшего). Вокруг – Бугульма, которую чешский писатель Гашек, в годы гражданской служивший здесь комендантом, называл «столицей грязи». Ну а дальше вы уже представляете, о чем пойдет речь: Горка будет расти, пойдет в школу, влюбится, съездит с отцом в Москву (отец-коммунист первым делом поведет сына в Мавзолей), будет ходить в кино, а тем временем на фоне его маленькой жизни будет твориться большая история – Сталин умер, Хрущев разоблачил, Гагарин полетел… Повествование заканчивается, когда главный герой вступает в комсомол и получает паспорт, а страной начинает править добродушный Леонид Ильич. Типичный роман взросления из советской жизни (автор сам из Бугульмы, заслуженный работник культуры РФ и РТ, заслуженный работник печати и средств массовой коммуникации Республики Татарстан). В издательской аннотации роман сравнивают с классическим произведением на ту же тему – «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова. Хотя таких автобиографических историй из советского прошлого написаны десятки, если не сотни. В книге еще сборник рассказов «Анестезия», вот рассказы показались мне интереснее и оригинальнее романа. |

|

|

|

|

|

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:

|

Опубликовано сегодня в 21:29

|

|

Опубликовано сегодня в 21:00

|

|

Опубликовано сегодня в 20:27

|

|

Опубликовано сегодня в 19:53

|

|

Опубликовано сегодня в 19:24

|

|

Опубликовано сегодня в 19:07

|

|

Опубликовано сегодня в 18:30

|

|

Опубликовано сегодня в 18:08

|

|

Опубликовано сегодня в 16:55

|

|

Опубликовано сегодня в 17:34

|

|

Опубликовано сегодня в 18:00

|

|

Опубликовано сегодня в 18:13

|

|

Опубликовано сегодня в 17:59

|

|

Опубликовано сегодня в 15:33

|

|

Опубликовано сегодня в 16:22

|

|

Опубликовано сегодня в 17:13

|

|

Опубликовано сегодня в 17:33

|

|

Опубликовано сегодня в 16:33

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:

вчера в 13:02, просмотров 153

вчера в 15:30, просмотров 150

вчера в 10:37, просмотров 147

вчера в 16:30, просмотров 147

вчера в 17:30, просмотров 140

Выставка Марины Азизян — театрального художника и мастера текстильного искусства — откроется в Твери

вчера в 20:30, просмотров 134

вчера в 02:37, просмотров 120

вчера в 11:51, просмотров 119

|

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

|