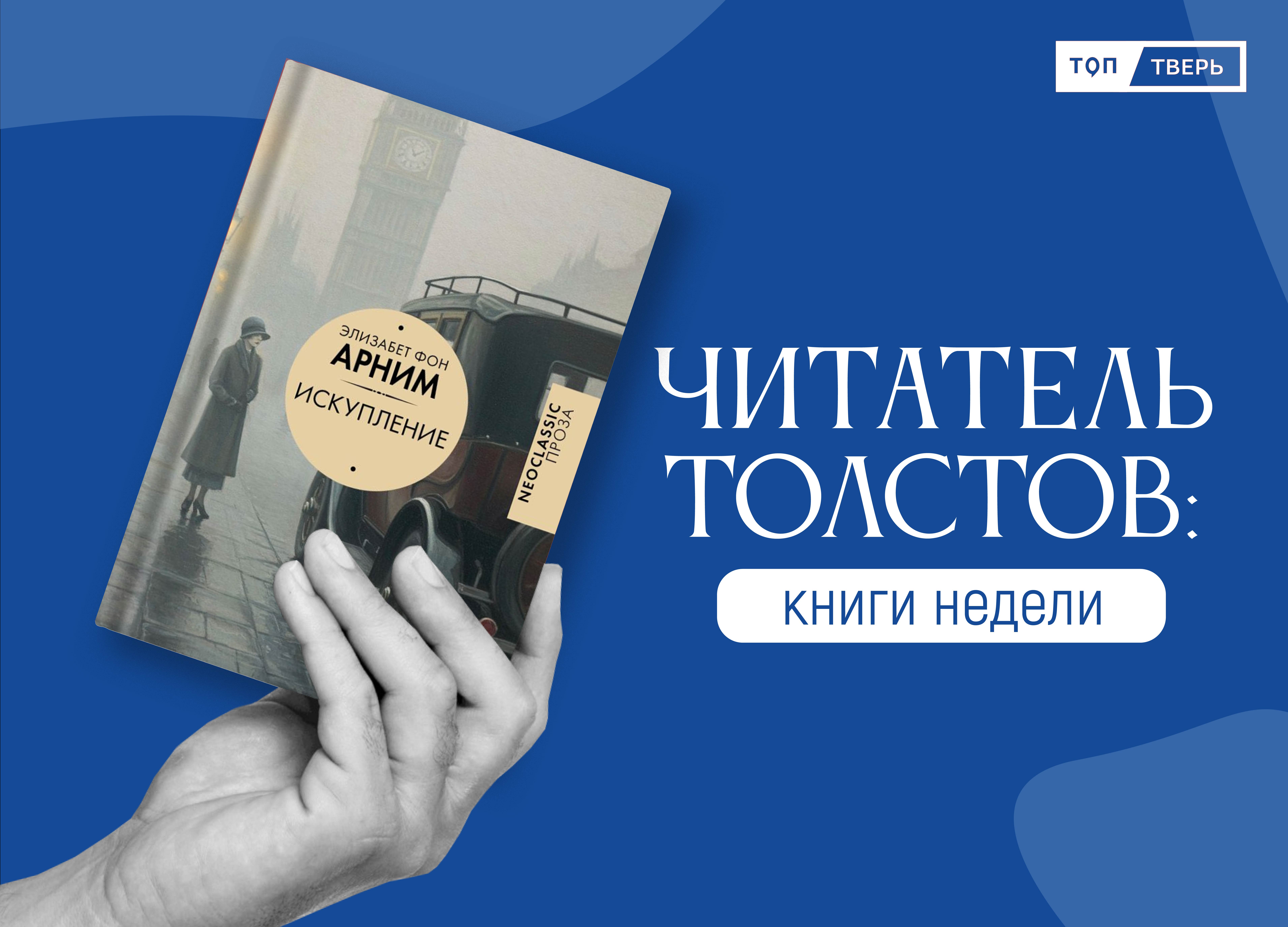

Читатель Толстов: искупление, дружба и убийства «Читатель Толстов» напоминает, что до главного читательского события года – международной книжной ярмарки Non/fic остались считанные недели. И уже пошли «нонфиковские» книжные премьеры, самые ударные новинки этого года. Кое-что попало и в сегодняшний обзор. Изучайте, выбирайте, читайте! КНИГА НЕДЕЛИ Элизабет фон Арним «Искупление». Изд-во NeoClassic, перевод В.Агаянц, 16+ У нас стали активно издавать романы Элизабет фон Арним – и это очень хорошо. Потому что Арним – совершенно неизвестна российскому читателю, при этом ее книги, написанные без малого сто лет назад, сохранили (или заново обрели) и прелесть слога, и вечные лирические сюжеты, и удивительную стильность. «Читатель Толстов» регулярно пишет об изданиях книг Элизабет фон Арним: например, в 2021 году первым ее романом, переведенным на русский язык, стал «Колдовской апрель», признанный одним из шедевров «женской прозы» ХХ века. Там две английские аристократки отправляются отдохнуть в Италию, арендуют старинный замок – тут и комедия положений, и мелодрама, и сентиментальное путешествие, и всякие философские рассуждения, и совершенно роскошные описания природы. И главная мысль – не надо ничего откладывать на потом, если ты можешь стать счастливой, будь ей сейчас. Та же мысль содержится и в романе «Искупление», но сперва давайте немного расскажу о самой Элизабет фон Арним. Урожденная Мэри Аннет Бошан родилась в 1866 году в Сиднее, Австралия. Двоюродная сестра писательницы Кэтрин Мэнсфилд, еще одной звезды европейской женской прозы. Когда Мэри училась в Англии, она познакомилась с овдовевшим немецким бароном Хеннингом Августом фон Арним-Шлагентином, и стала его женой, тогда ей было 24 года. Она вела совершенно расслабленный, аристократический образ жизни – фамильное поместье в Померании, светские вечеринки, путешествия… Родила пятерых детей, но в какой-то момент заскучала. Придумала себе литературный псевдоним Элизабет фон Арним и стала писать книги. Ее первый роман «Элизабет и ее немецкий сад» (1898) сразу же имел успех. В 1910 году барон фон Арним умер, и Элизабет переехала со своими детьми в Швейцарию, где у нее завязались любовные отношения с Гербертом Уэллсом. Однако, обнаружив, что он изменяет ей с писательницей Ребеккой Уэст, Элизабет порвала с изменщиком, вышла замуж за Джона Рассела (брата философа Бертрана Рассела) и уже не отвлекалась от литературного творчества. Скончалась в 1941 году от гриппа. После нее осталось два десятка романов, которые неизменно переиздаются на Западе, но российскому читателю творчество Элизабет фон Арним только-только стало доступно. Пока переведены три-четыре романа, и еще многие, надо полагать, ждут своей очереди. Арним действительно хорошая писательница. «Искупление», написанный в 1929 году – история семьи Боттов. Финансист Эрнест Ботт внезапно погибает в автокатастрофе, открывают завещание, а там сообщается, что Эрнест лишает свою жену Милли наследства – и приписка «она сама знает, почему». А Милли, которая прожила с Эрнестом всю жизнь, все родственники просто обожают! И для них это решение становится настоящим шоком. Такая обаятельная, покладистая, милая Милли – за что же ее так? Вот-вот разразится скандал, и тут выясняется, что у Милли все время, пока она жила с Эрнестом, были романы, были любовники, была своя тайная жизнь, которую она умело скрывала от мужа – но тот в какой-то момент все понял и наказал обманщицу максимально жестоким образом. Самое интересное, что «Искупление» – не душераздирающая семейная драма, а скорее комедия, это очень тонкая сатира на нравы лондонского среднего класса, написанная с виртуозным юмором и иронией. И самое интересное – роман-то написан почти сто лет назад, но читается так, как будто и Эрнест, и его веселая жена – наши современники. Вот такой магией обладает проза фон Арним. Артак Оганесян «И чтобы рядом шла собака Истории о дружбе, преданности и любви». Изд-во «Астрель-Спб», 16+ Сборник рассказов, где одними из важных персонажей (или частью сюжета) становятся собаки. Женщина приехала в московскую квартиру сына, который трагически погиб, осталась собака, она выводит ее гулять и плачет, потому что собака осталась единственным живым существом в память о сыне. Любовница впервые приходит к своему мужчине домой, а там гигантский леонбергер – добродушный, дружелюбный, но девушка уходит после слов любовника «он мой друг». Молодой архитектор придумывает способ познакомиться с девушкой, консультантом по подбору домашних животных, придумав, что его заказчику нужна собака какой-то экзотической породы. Ну, про отношения людей и собак читать всегда интересно (совсем недавно «Читатель Толстов» писал о книге Николая Тамма «Водитель рыжей таксы»), а в рассказах Артака Оганесяна «собачьи истории» тонко и остроумно встроены в сюжеты человеческие – любовь, офисные встречи, прогулки, и так далее. Хорошая книжка, симпатичная. Особенно для тех, у кого есть собака. Антон Понизовский «Душа имеет форму уха». Изд-во «Редакция Елены Шубиной», 16+ Четвертый роман журналиста и писателя Антона Понизовского, о предыдущих трех («Обращение в слух», «Принц инкогнито», «Тебя все ждут») «Читатель Толстов» писал раньше. Стараюсь следить за творчеством Понизовского. У него получается заинтриговать читателя, предложить какую-то необычную, загадочную, поначалу максимально неправдоподобную, но в итоге логичную и связную историю. Так и в новой книге «Душа имеет форму уха». Начинается все как романтическая история. Мать-одиночка Надежда не может понять, как она относится к своему молодому человеку Мите с красивой фамилией Царевич. Чтобы проверить чувства, они отправляются в захолустный подмосковный санаторий «Соловей». Конец октября, путевки свободно, санаторий полупустой. Хотя нет – там тусуются какие-то странные люди, не то сектанты, не то шарлатаны, сторонники идеи «диагностики кармы», умеющие (якобы) влиять на людей посредством странных приборов, которые способны расшифровывать «проекции» человеческой психики. Эта линия поначалу где-то на обочине повествования, Наде куда важнее ее чувства, ее раздражает, что Митя как-то уж слишком серьезно воспринимает эти разговоры про «проекции» (сама она считает их бредом). Но потом, как водится, сюжет повернется так, что ей придется испытать все эти методики на себе. И уже никакой романтики. Андрей Шляхов «Китайская культурная революция». Изд-во «АСТ-Времена», 16+ Поскольку мы все больше дружим с Китаем, вот вам любопытная книга об одном из самых известных мемов об этой стране, о китайской культурной революции. Многие (даже большинство) слышали эти слова, но что именно они означают, не знают. А это был грандиозный утопический эксперимент по полной и максимально глубокой перестройке всей национальной культуры Китая при Мао. «Культурная революция» продолжалась 10 лет, закончилась в 1976 году после смерти председателя Мао. Сколько за эти годы успели наворотить: разогнали и фактически уничтожили всю университетскую профессуру, интеллигентов ссылали в отдаленные деревни на «перевоспитание трудом», тех, кто пытался сопротивляться (или хотя бы усомниться в правильности политики) хунвейбины подвергали массовым расправам и унижениям… Да, со стороны беснующиеся толпы хунвейбинов и цзаофаней выглядели сборищами безумцев, причем крайне агрессивных, но безумцы не способны действовать организованно и слаженно, не способны достигать поставленных целей. В книге подробно рассказана история «культурной революции», и роль Председателя Мао в этих событиях. Сегодня, с расстояния в полвека, многие исследователи склоняются к тому, что Мао таким экзотическим способом расправлялся с партийной оппозицией, но сама история грандиозного эксперимента, проделанного в масштабе огромной страны, по-прежнему привлекает внимание историков. Росен Джагалов «От интернационализма к постколониализму. Литература и кинематограф между вторым и третьим миром». Изд-во «Новое литературное обозрение», перевод Т.Пирусской, 18+ Книга на весьма необычную тему – как Советский Союз применял «мягкую силу», чтобы усилить свое культурное влияние среди стран «третьего мира» (их еще принято было называть «незападными демократиями»), молодыми государствами, только-только сбросившими иго колониализма. У этих стран не было ни своей литературы, ни национального кинематографа – и вот на помощь пришли советские писатели и режиссеры, чтобы помочь им создать все эти культурные институции. Не будь книга написана слишком академичным языком, это был бы бестселлер – интересных сюжетов там множество. Как для стран Азии и Африки проводили специальные кинофестивали в Ташкенте и Алма-Ате. Как для фильмов, которые были рассчитаны на аудиторию в какой-нибудь африканской стране, придумывали понятные символы: если в кадре показывают банановую плантацию – это плохо, это угнетение, а если железную дорогу – это хорошо, это прогресс. Вся эта история с «окультуриванием» отсталых народов закончилась вместе с Советским Союзом, и, собственно, на тему культурных связей между странами социалистического блока и «народной демократии» мало чего написано. Да и поставленная цель, помочь странам обрести независимую литературу и кино, в конечном счете не была достигнута. Но появился определенный канон – тексты, фильмы, фестивали – который до недавнего времени оставался неизученным. Любопытная книга, но читать ее тяжеловато, слишком академично, на мой взгляд. Гюстав Коэн «История рыцарства во Франции». Изд-во «Центрполиграф», 16+ Переиздание одного из фундаментальных исторических трудов о европейском рыцарстве, которое в России не издавалось несколько десятилетий. Французский историк Гюстав Коэн ценен тем, что он не просто рассказывает историю появления рыцарства как самостоятельного военно-аристократического сословия. Он постоянно делает отсылки к подробностям средневековой эпохи, объясняет, как именно знатные всадники заняли такое важное место в структуре средневекового общества. Само собой, интересно, как происходило формирование рыцарства как отдельного класса общества. Как менялось и совершенствовалось их вооружение, снаряжение, как рыцари действовали в сражениях, как складывались (непросто складывались) их отношения друг с другом. Особенно интересно читать, как появлялись всякие фишечки в рыцарских ритуалах, поединках, ритуалах посвящения в рыцари. Например, истинный рыцарь отличался не только лучшим конем, мечом или доспехами. Важно было, чтобы у него была какая-то деталь костюма, которая моментально выделяла его на фоне других собратьев по рыцарской корпорации – скажем, золотые шпоры. Или попона для коня из дорого арабского ковра. Мол, смотрите, коллеги, я вроде бы и как вы, но круче вас. Или посвящение в рыцари – ритуал непременно должен был заканчиваться ударом посвящаемого по затылку. Могли ударить кулаком, а могли и мечом – не до смерти, чтобы оставить рану, и чтобы рыцарь навсегда запомнил день своего посвящения. Очень интересная книга. Леонид Крутаков «Нефть и мир. Книга первая». Изд-во «Рипол Классик», 18+ А вот это издание, заслуживающее всякого внимания! Не знаю, кто такой Леонид Крутаков, но задачу перед собой он поставил масштабную – написать историю экономической глобализации, с упором на роль Соединенных Штатов в этом процессе. А поскольку символом глобализации, главным общемировым рыночным товаром является нефть, отсюда и название. Автору пришлось закопаться в источники, российскому читателю недоступные, всевозможные исторические очерки и отраслевые аналитические обзоры, преимущественно англоязычные. Но история на выходе получилась впечатляющая! Мы и сотой доли той информации, которую приводит Крутаков в своей книге, не знали, даже не догадывались. Он излагает нерасказанную историю нефтяной отрасли, как относительно скромные американские компании сперва подмяли под себя всю американскую экономику, а потом ринулись покорять мир. Тут даже не знаешь, что прежде всего хочется отметить в книге. То ли поразительные бизнес-сюжеты из эпохи американского «дикого капитализма». То ли редкие для нынешней экономической литературы выкладки о взаимосвязи нефтяного бизнеса с политикой, культурой, общественными процессами. Так или иначе, нефть повлияла не только на глобальные экономические отношения. Она изменила саму этику, содержание, наполнение бизнес-процессов, да и отношения между странами тоже. Удивительная, невероятно познавательная книга. И кстати, это только первый том исследования, предпринятого Леонидом Крутаковым. Будем с нетерпением ждать вторую книгу! Олег Ивик «Дочери Ареса». Изд-во «Альпина нон-фикшн», 16+ Тоже про историю, только это Олег Ивик – автор самых, пожалуй, занимательных научно-популярных книжек. На самом деле Олег Ивик – это коллективный псевдоним историка и археолога Валерия Иванова и журналистки Ольги Колобовой, и книги этого творческого дуэта выходят регулярно, «Читатель Толстов» старается не пропускать. О чем бы они ни писали – о свадьбах, разводах, даже о загробной жизни – получается всегда бойко, увлекательно и познавательно. В этот раз тема – амазонки, вернее, сам феномен присутствия женщин в военных действиях. Античные амазонки то ли существовали, то ли были придуманы, непонятно. Само их название интерпретируется по-разному: то ли это искаженное греческое слово «безгрудые» (якобы амазонки выжигали себе правую грудь, чтобы ловчее стрелять из лука), то ли «безмолочные» (своих дочерей вскармливали не материнским молоком, а коровьим или кобыльим). К популярному магазину «Амазон» они не имеют никакого отношения. Следуем дальше – и обнаруживаем, что амазонки часто упоминаются в античных эпосах, легендах, песнях, то есть какая-то историческая основа присутствует. А вот каким богам поклонялись воинственные амазонки, как был обустроен их быт, почему этот феномен «дочерей Ареса» (бога войны) для нас до сих пор важен и интересен – об этом и рассказывается в книге. Андрей Андреев «Александр Первый». Изд-во «Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей», 18+ Лет десять назад биографию императора Александра неожиданно написал публицист и культуролог Александр Архангельский (объявлен Минюстом лицом, выполняющим функции иноагента). Вроде бы никогда не проявлял интереса к отечественной истории, но та биография вышла очень неплохой – хотя и с явным «либеральным» подтекстом. Все-таки Александр Первый из всех российских правителей XIX века был самым известным либералом, сторонником прогресса и реформ. «Сфинкс», как его называли современники, потому что для своих подданных и для ближайшего окружения он так и остался человеком-загадкой. Одна версия о том, что Александр не скончался в Таганроге от болезни почек, а отправился странствовать по России в облике старца Федора Кузьмича чего стоит. Да и биография Александра, написанная Андреем Андреевым (до этого он написал для серии «ЖЗЛ» жизнеописание Лагарпа, учителя наследников императора) начинается с фантасмагорической сцены как императора во время вечерней прогулки похищают… инопланетяне! А оказывается, есть такая версия, и даже свидетели. Биография Александра, написанная Андреем Андреевым, отличается а)серьезным объемом (почти 800 страниц), б)точностью в описании исторических событий – на каждое автор приводит ссылку на конкретные источники; в)занимательностью. Александр Первый – настоящий влажный сон для исследователя, а Андреев давно занимается именно александровской эпохой, опубликовал около 1000 научных статей, и его эрудиции, знанию предмета и объективности вполне можно доверять. Хорошая новинка в серии «ЖЗЛ» (где,надо заметить, проходных книг почти и не случается, держат уровень). Татьяна Сухотина-Толстая «Дневник». Изд-во «Бослен», 16+ Наконец-то в России вышло полное издание дневников Татьяны Сухотиной-Толстой, дочери Льва Толстого. Дневники она вела с четырнадцати лет, с 1878 года, на протяжении почти сорока лет, до 1918 года. Потом Татьяна Сухотина-Толстая несколько лет возглавляла музей своего отца в Москве, в 1925 году эмигрировала, умерла на чужбине, в Риме. В России издавались ее «Воспоминания», но издание всего корпуса ее дневников – с комментариями, научными объяснениями, списком упоминаемых лиц – происходит впервые, и это, безусловно, событие. Поскольку это такая хроника жизни семьи Льва Толстого, которую вела его дочь, но не только этим ее дневники интересны. Это такая широкая панорама русской жизни – и дореволюционной, усадебной, и после революции, когда девушке, воспитанной великим гуманистом и писателем (Татьяна Сухотина-Толстая была убежденной «толстовкой», с вегетарианством и непротивлением злу насилием) приходилось заносить в дневник такие, например, записи: «Вчера с экскурсией приезжал сюда какой-то комиссар еврей Гутман, который рассказывал о том, что он расстрелял 45 человек и что ему предстоит сегодня расстрелять какого-то молодого человека из хорошей семьи дворянской. Я с утра мучаюсь тем, что я ничего не сделала, чтобы спасти этого человека. Об этом разговоре я узнала только вечером, — рассказывал Сергеенко и говорил, что он предлагал Гутману расстрелять его вместо преступника. Но это только болтовня… Теперь все так привыкли к убийствам, что никто этим не ужасается». Жоэль Диккер «Ужасно катастрофический поход в зоопарк». Изд-во Corpus, перевод Ирины Стаф, 16+. Я очень люблю творчество Жоэля Диккера, и пишу о его книгах в «Читателе Толстове» начиная с «Правды о деле Гарри Квеберта» – романа, который принес писателю мировую славу. Диккер при этом писатель неровный (можно и так сказать – ищущий, экспериментирующий), не все его романы вызывают у меня как у читателя восторг. «Ужасно катастрофический поход в зоопарк» – вещь почти детская, неожиданная для Диккера. Главной героине Джозефине восемь лет, она ходит в специальную школу, и случается маленькая катастрофа: кто-то залепил в школе все раковины пластилином и устроил потоп. И вот Джозефина вместе с друзьями решает стать сыщицей и расследовать это дело. Потому что подозревает, что потоп не просто так, кто-то устроил его с явно преступными намерениями. Ребенок-детектив – такого действительно еще не было, и Диккер, с одной стороны, выдерживает детективную линию, с другой – показывает, как мир взрослых выглядит глазами маленькой девочки, которая хочет узнать правду. Еще раз повторю, что при всей любви к Жоэлю Диккеру «Ужасно катастрофический поход в зоопарк» вполне годится для того, чтобы читать его вместо сказки на ночь детям. Но взрослые читатели, подозреваю, останутся несколько разочарованы. Ричард Пауэрс «Собиратель эха». Изд-во «Астрель-Спб», перевод Анастасии Колесниковой, 18+ Очень мощная вещь (главная литературная премия США 2006 года). Такой неторопливый классический роман, в духе Джонатана Франзена или даже, не побоюсь этого сравнения, Стивена Кинга. В маленьком городке в Небраске в больницу привозят Марка Шлютера, он едва выжил в автокатастрофе, получил сложнейшую черепно-мозговую травму и впал в кому. Приезжает его сестра Карин, ухаживает за братом, живет пока в его доме, кормит его пса. Марк выходит из затяжной комы, смотрит на Карин и говорит – ты кто вообще, ты не моя сестра, ты самозванка, что ты сделала с Карин, приведи ее немедленно! Карин в отчаянии, не понимает, что происходит с братом. Она находит невролога Джеральда Вебера, который занимается подобными когнитивными расстройствами. И теперь они оба пытаются восстановить вернуть в реальность несчастного Марка, а для этого встречаются с людьми, которые пережили такое же расстройство (редкий в медицине синдром Капгра, когда человеку кажется, что все вокруг являются самозванцами и выдают себя за других людей). Ричард Пауэрс выстраивает повествование очень обстоятельно, последовательно, из его романа мы много узнаем о том, что происходит с людьми, пережившими кому, как чувствуют себя их близкие и родные, каково это вообще – очнуться в мире, который радикально отличается от твоего привычного. В ход идут и детские воспоминания, и краткие, но емкие флэшбеки, даже американские журавли сыграют свою роль (городок находится на маршруте перелетных редких птиц, это тоже важный момент в романе). Еще раз повторю – сильное впечатление оставил «Собиратель эха», достойная новинка. |

|

|

|

|

|

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:

|

Опубликовано 19 минут назад

|

|

Опубликовано сегодня в 12:57

|

|

Опубликовано сегодня в 13:26

|

|

Опубликовано сегодня в 12:51

|

|

Опубликовано сегодня в 11:17

|

|

Опубликовано сегодня в 11:58

|

|

Опубликовано сегодня в 12:49

|

|

Опубликовано сегодня в 11:14

|

|

Опубликовано сегодня в 11:47

|

|

Опубликовано сегодня в 11:56

|

|

Опубликовано сегодня в 12:10

|

|

Опубликовано сегодня в 12:31

|

|

Опубликовано сегодня в 12:32

|

|

Опубликовано сегодня в 11:16

|

|

Опубликовано сегодня в 09:27

|

|

Опубликовано сегодня в 10:20

|

|

Опубликовано сегодня в 10:56

|

|

Опубликовано сегодня в 11:01

|

|

ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:

19.11.2025 в 17:27, просмотров 238

19.11.2025 в 19:35, просмотров 161

19.11.2025 в 17:43, просмотров 156

19.11.2025 в 16:37, просмотров 155

19.11.2025 в 18:52, просмотров 137

19.11.2025 в 17:10, просмотров 136

19.11.2025 в 17:17, просмотров 132

19.11.2025 в 16:01, просмотров 120

19.11.2025 в 16:53, просмотров 109

|

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

|